DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)

2024年10月6日

【医療機関向け】患者に選ばれる病院Webサイトの作り方

2024年10月9日「WEBサイトが突然おかしくなった」「知らないページに転送される」

このようなお悩みはありませんか?

WEBサイトの改ざんは、企業の信頼や売上に大きな影響を及ぼす深刻な問題です。放置すれば被害は拡大し、最悪の場合、検索結果から除外されてしまうこともあります。

そこで本記事では、WEBサイトが改ざんされたときの初期対応から復旧方法、再発防止策までをわかりやすく解説します。緊急時の対応マニュアルとしても活用できますので、ぜひ最後までご覧ください。

WEBサイトが改ざんされたときの初期対応【まず確認すべきこと】

WEBサイトが改ざんされたと感じた場合、すぐに正しい手順で対処する必要があります。初期対応を間違えると、被害が拡大し、信頼の失墜や損害につながる可能性があります。まずは、改ざんのサインやアクセス状況を確認し、必要に応じて公開を一時停止する判断を行います。以下では、初期対応として最優先で行うべきポイントを解説します。

改ざんの兆候とは?見つけやすいサイン

WEBサイトの改ざんには、いくつかの共通したサインがあります。明らかに不審な変化があれば、すぐに異常を疑いましょう。

- ページ内に見覚えのないリンクや広告が表示される

- トップページが別のサイトにリダイレクトされる

- Googleの検索結果に「このサイトは危険です」と表示される

- ユーザーから「ウイルス警告が出た」と連絡が入る

- 管理者のログイン情報が変更されている

- サイトの動作が遅くなる

- サーバー会社から異常検知メールが届く

これらの症状は、サイト内に不正なスクリプトが埋め込まれた場合などによく見られます。いつもと違う表示や動作を確認したら、即時に改ざんの可能性を考慮し、次のステップに進むべきです。

表示確認・アクセス状況のチェック

改ざんの兆候があった場合、まずはアクセス状況と表示内容を慎重にチェックする必要があります。状況を客観的に把握するためには、以下のような確認方法が有効です。

- 複数の端末やブラウザで表示を確認する

- Google Search Consoleに警告が出ていないか確認する

- サーバーのアクセスログで不審なIPや異常なリクエストを探す

とくにGoogle Search Consoleで「セキュリティの問題」が通知されている場合は、第三者により悪質なコードが埋め込まれている可能性が高いといえます。正しい現状認識が、今後の復旧や通報の判断材料になります。

サイト公開を一時停止するべきかどうか

改ざんが確認された場合、公開を続けることは訪問者に害を及ぼす危険があります。そのため、サイトの一時停止も重要な判断となります。

以下のようなケースでは、即時に公開を停止すべきです。

- ウイルスやマルウェアが仕込まれている

- ユーザーの個人情報が不正取得されている恐れがある

- リダイレクトなどにより詐欺サイトに飛ばされている

公開の停止は、被害の拡大を防ぎ、信頼の回復につながる行動です。CMSのメンテナンスモードや.htaccessでのIP制限などを使えば、簡易的に一時停止が可能です。利用者や取引先への安全を考慮し、積極的に停止措置を講じるべきです。

被害拡大を防ぐために即座に行うべきこと

サイトの改ざんが明らかになったら、次に行うべきは被害の拡大を止めるための行動です。初動の速さが、二次被害の有無を左右します。

とくに優先すべき対処は以下のとおりです。

- FTPや管理画面のパスワードを全て変更する

- 管理者アカウントに不審な追加がないか確認する

- 既存のバックアップが最新かどうかチェックする

- 改ざんされたページやコードを一時的に削除・修正する

パスワードの使い回しや、放置された管理アカウントが攻撃の原因となることがあります。すぐに内部のアクセス権を見直し、不正侵入の経路を断つことが、被害を最小限に抑えるための要です。

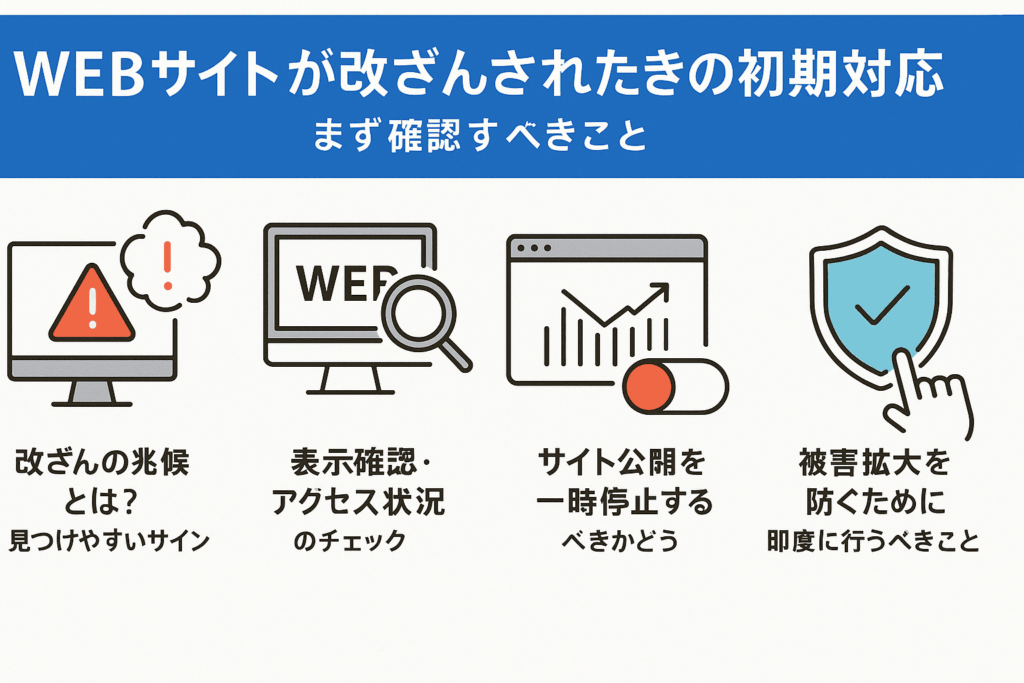

WEBサイトの改ざんを確認する方法【チェックリスト】

WEBサイトが改ざんされたかどうかは、いくつかの方法で調べることが可能です。被害が広がる前に、正確に改ざんの有無を判断することが重要です。ここでは、初心者でも確認できる具体的な方法をチェックリスト形式で紹介します。

Googleのセーフブラウジングを活用する

WEBサイトの安全性を調べるために、Googleが提供している「セーフブラウジング診断」を使う方法があります。このサービスは、悪意あるコードやフィッシングなどの危険があるサイトを自動で検出します。

使い方はとても簡単です。下記URLの末尾に自分のWEBサイトURLを入れてアクセスするだけです。

https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search

「このサイトは安全です」と表示されれば問題はありません。「このサイトは危険な可能性があります」と出た場合は、Googleにより危険と判断された状態です。検索結果で表示が制限される可能性もあるため、早急な対処が必要です。

ソースコードやファイル構成の確認ポイント

WEBサイトの改ざんでは、HTMLやJavaScriptなどのコードに不正な命令が書き加えられていることが多く見られます。目に見えない場所に危険なスクリプトが埋め込まれている場合もあります。

確認すべきポイントは以下のとおりです。

- 見覚えのないJavaScriptやiframeタグが追加されていないか

- ファイルの最終更新日時が不自然に変わっていないか

- index.phpやheader.phpなど主要ファイルの中身が書き換えられていないか

一文字でも違えば問題です。ソースコードに不明な外部サイトへのリンクや、暗号のような文字列がある場合は改ざんの可能性が極めて高いといえます。

管理画面・FTPのログ確認方法

WEBサイトにアクセスする手段には、CMSの管理画面やFTPソフトがあります。これらのログを確認することで、不正アクセスの手がかりが見つかります。

特に注目すべきログのポイントは以下のとおりです。

- 通常では使わない時間帯にログインされていないか

- 不正なIPアドレスから何度もログインされていないか

- 管理者以外のアカウントが追加されていないか

ログはサーバー会社の管理画面やFTPクライアントで確認できます。異常な操作履歴が見つかった場合は、即時にパスワードを変更し、外部からの侵入を遮断する対応が求められます。

外部ツールでの改ざんチェック(例:Sucuri、VirusTotal)

自分で細かく確認するのが難しい場合、WEBサイトの安全性を診断してくれる無料の外部ツールを活用すると便利です。代表的なツールを以下に紹介します。

- Sucuri SiteCheck(https://sitecheck.sucuri.net/)

- VirusTotal URL Scan(https://www.virustotal.com/)

Sucuriでは、サイトに埋め込まれた悪意のあるスクリプトやブラックリスト登録状況を確認できます。VirusTotalでは、複数のウイルス対策エンジンを使ってWEBページの安全性を検査できます。

これらのツールを使うことで、専門知識がなくても改ざんの有無を簡単にチェックできるため、非常に有効な手段です。

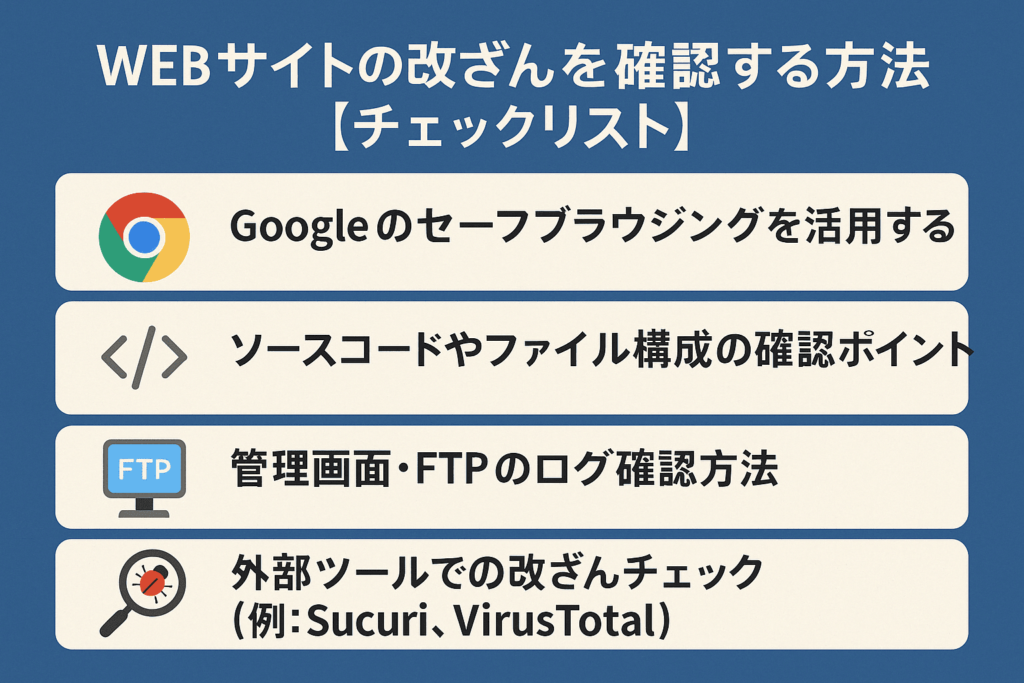

WEBサイト改ざんの主な原因と手口

WEBサイトが改ざんされる原因は、いくつかの共通点があります。どれかひとつでも当てはまると、攻撃者の標的になりやすくなります。原因を正しく知ることが、再発防止や予防策につながります。ここでは代表的な4つの原因とその手口について解説します。

脆弱なパスワードやID流出

WEBサイトが不正に操作される原因で最も多いのが、パスワードの管理不備です。簡単なパスワードや、同じパスワードの使い回しは非常に危険です。

攻撃者は「総当たり攻撃(ブルートフォース)」という方法を使い、あり得そうな文字の組み合わせを大量に試します。たとえば、「password123」や「admin」といった単純な文字列は最初に試される傾向があります。

また、以下のような状況ではIDやパスワードが流出するリスクが高くなります。

- 公共のWi-Fiで管理画面にログインした

- 他のサイトで漏れたパスワードを再利用している

- 複数人で1つのアカウントを共有している

流出したIDやパスワードからWEBサイトに侵入されると、内容の改ざんやデータの搾取が容易に行われてしまいます。

CMSやプラグインのバージョン未更新

CMSとは、「コンテンツマネジメントシステム」の略で、WordPressなどのサイト構築ツールを指します。このCMSや関連プラグインの更新を怠ると、セキュリティの穴(脆弱性)が残ったままになり、攻撃者の入り口となります。

攻撃者は、過去に見つかった脆弱性情報を自動で調べ、未更新のサイトに向けて一斉に攻撃を仕掛けます。とくに以下のようなケースが危険です。

- 数か月以上アップデートしていない

- サポートが終了した古いテーマやプラグインを使っている

- 作者が更新を止めた非公式プラグインを使っている

CMSの更新を怠ることは、鍵をかけずに家を出るようなものです。更新通知があったら、できる限り早めに対応することが求められます。

外部からの不正アクセス・マルウェア感染

攻撃者は、インターネット経由で直接サーバーに侵入することがあります。この手口は、セキュリティ対策が甘いサーバーを対象に行われます。

不正アクセスによる改ざんでは、管理画面の乗っ取りやファイルの書き換えが行われます。さらに厄介なのが「マルウェア感染」です。

マルウェアとは、悪意をもったプログラムのことです。サーバーやWEBページにマルウェアが仕込まれると、閲覧者のパソコンにまで被害が及びます。

たとえば、以下のような影響があります。

- 訪問者がフィッシング詐欺サイトに誘導される

- パソコンにウイルスが感染する

- 別のサーバーを攻撃する踏み台として使われる

WEBサイトが感染源になると、検索エンジンからも危険とみなされ、表示順位が大幅に下がるリスクがあります。

改ざんの種類(リダイレクト・スクリプト埋め込みなど)

WEBサイトの改ざんには、さまざまな手口があります。どのような形で不正が行われたかを見極めることで、対策も立てやすくなります。

代表的な改ざんの種類は以下のとおりです。

- リダイレクト型:ページが不正なサイトに勝手に転送される

- スクリプト埋め込み型:JavaScriptで悪意のある命令が組み込まれる

- SEOスパム型:検索エンジン向けに偽のコンテンツを表示する

- ファイル差し替え型:画像やPDFがウイルス付きのものに変更される

スクリプト埋め込み型では、WEBページのHTMLの中に見えないコードが書き加えられていることが多く、気付きにくい点が特徴です。どの手口も、訪問者に害を及ぼす恐れがあるため、早期発見と対応が不可欠です。

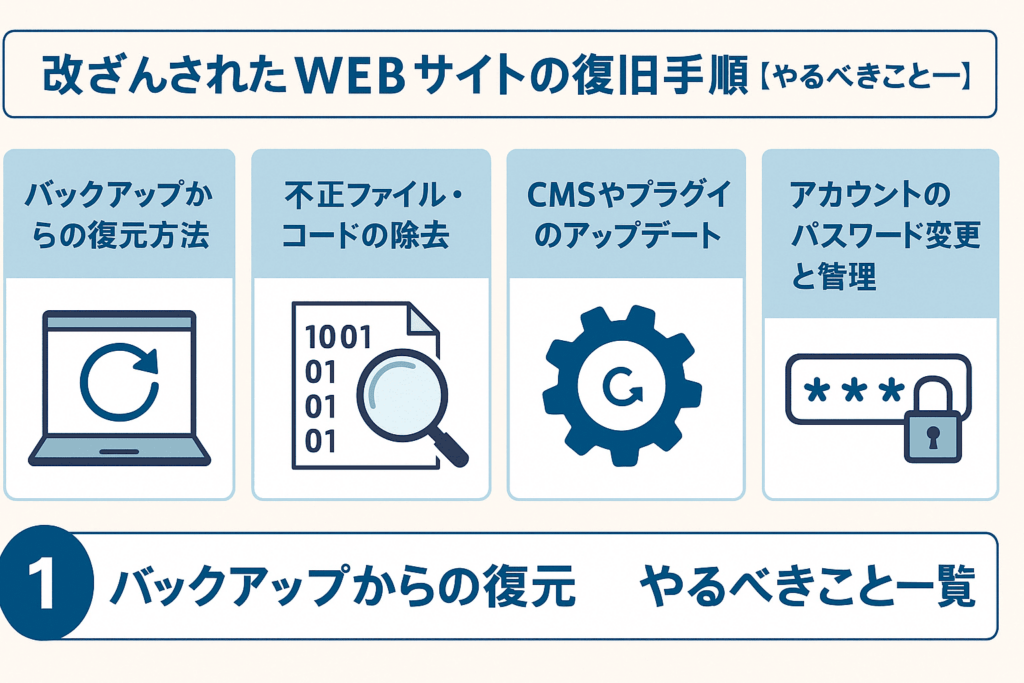

改ざんされたWEBサイトの復旧手順【やるべきこと一覧】

WEBサイトが改ざんされた場合、まずは冷静に復旧作業を進めることが重要です。やみくもに操作をすると、かえって状態を悪化させる可能性もあります。正しい順序で復元・除去・アップデート・パスワード管理を行えば、再発防止にもつながります。以下では、復旧に必要な4つの具体的な手順を紹介します。

バックアップからの復元方法

最も確実な復旧手段は、改ざん前の状態に戻すことです。そのためには、正常なときのバックアップデータが必要です。バックアップから復元する手順は、使用しているCMSやサーバー環境によって異なりますが、一般的には以下の方法が取られます。

- サーバー会社の自動バックアップ機能を使って復元

- 手動で取得していたデータをFTP経由でアップロード

- CMSの管理画面からインポート機能を使う

バックアップが最新であれば、改ざんされたファイルも元通りになります。ただし、バックアップ自体がすでに不正な状態である可能性もあるため、復元前には中身を必ず確認することが必要です。

不正ファイル・コードの除去

バックアップが使えない場合、手作業で改ざん箇所を特定し、削除または修正する必要があります。不正なファイルやスクリプトがサイト内に残っていると、再度被害が起こる恐れがあります。

除去すべき主な項目は次のとおりです。

- HTMLやPHP内に埋め込まれた不審なJavaScriptコード

- 見覚えのないファイルやディレクトリ

- .htaccessやindexファイルの改変

とくにJavaScriptの中にある「eval」や「document.write」といった命令文は、悪用されやすい要素です。安全な元のファイルと比較しながら、ひとつずつ丁寧に確認し、削除することが求められます。

CMSやプラグインのアップデート

復旧作業の次のステップは、CMSやそのプラグインをすべて最新版に更新することです。古いバージョンのままでは、再び同じ手口で改ざんされる危険があります。

とくにWordPressの場合、以下の更新が必要です。

- 本体(WordPress自体)のアップデート

- 使用中のすべてのプラグイン

- 使用中のテーマ

アップデート前に、万が一のため再度バックアップを取っておくと安心です。また、公式サイト以外から入手したプラグインは信頼性が低いため、できる限り正規の提供元から最新バージョンをインストールすることが重要です。

アカウントのパスワード変更と管理

WEBサイトに関わるすべてのアカウントのパスワードを、改ざん後すぐに変更することが必要です。IDやパスワードが外部に流出している可能性があるためです。

具体的に変更すべきパスワードは以下のとおりです。

- CMSの管理者アカウント

- FTPアカウント

- サーバー管理パネル

- データベースの接続用パスワード

新しいパスワードは、英数字・記号を組み合わせた12文字以上が推奨されます。また、2段階認証を導入すれば、より高い安全性が確保できます。パスワードを強化し、安全に管理することが、改ざんを未然に防ぐもっとも基本的な手段です。

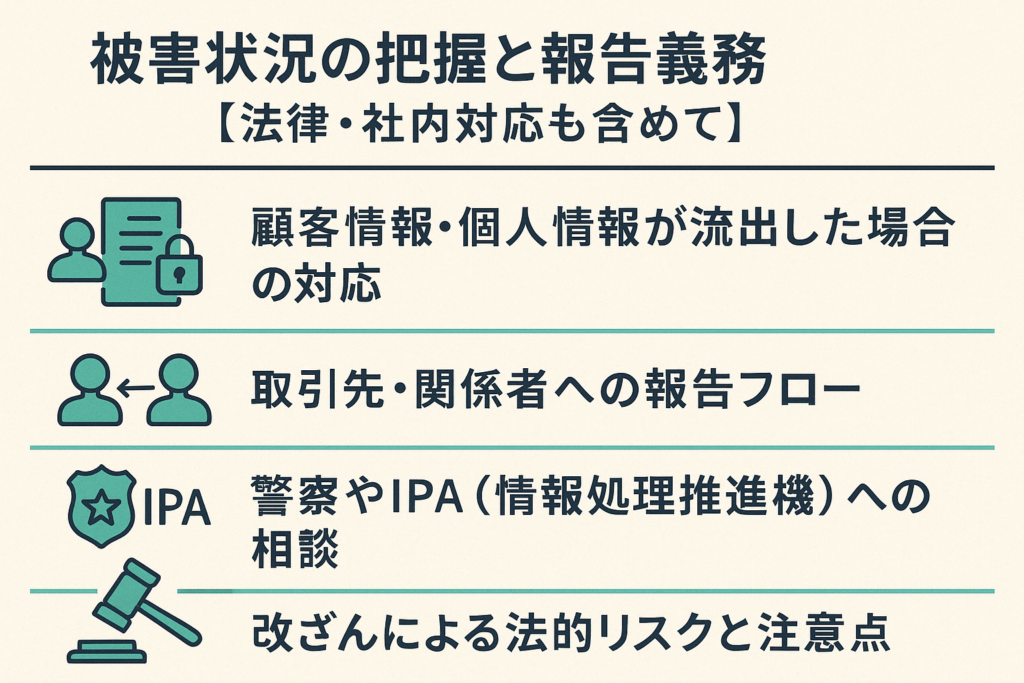

Webサイト改ざん被害状況の把握と報告義務【法律・社内対応も含めて】

WEBサイトの改ざんが発覚した場合、まずはその影響範囲を正確に把握しなければなりません。特に顧客情報が関係している場合、企業としての信頼を左右する重大な問題になります。加えて、報告義務や法的責任も発生します。ここでは、法的・社内的に必要な対応について具体的に解説します。

顧客情報・個人情報が流出した場合の対応

WEBサイトを通じて取得した顧客の個人情報が流出した可能性がある場合、最優先で確認すべきです。個人情報とは、名前・住所・電話番号・メールアドレスなど、個人を特定できる情報のことを指します。

万が一、個人情報が漏えいしていた場合には、以下の対応が必要です。

- 対象となる顧客に事実と対応内容を迅速に通知

- 個人情報保護委員会への報告(漏えい規模に応じて義務)

- 原因と再発防止策をまとめた報告書を社内・関係者に提出

情報流出は企業の信用を大きく損なうため、初動の誠実な対応が重要です。

取引先・関係者への報告フロー

改ざんの影響が社外に及ぶ可能性がある場合、取引先や関係機関への報告が必要になります。特にWEBサイトを通じた業務連携や決済がある場合は、緊急連絡が求められます。

報告の基本的な流れは以下のとおりです。

- 事実確認と被害範囲の調査

- 社内での報告体制の確立(広報・法務・経営陣)

- 関係者に向けた連絡文の作成と配布

- 追加情報や進捗があれば随時報告

報告内容に不備や遅れがあると、二次的なトラブルや信頼低下を引き起こす可能性があります。

警察やIPA(情報処理推進機構)への相談

第三者による不正アクセスや悪意ある改ざんが疑われる場合は、警察や専門機関への相談も視野に入れるべきです。とくに被害が広範囲にわたる場合や、金銭的被害が発生した場合は、捜査や支援を受けられる可能性があります。

主な相談先は以下のとおりです。

- サイバー犯罪に対応する警察の「サイバー犯罪対策課」

- IPA(情報処理推進機構)の「情報セキュリティ安心相談窓口」

IPAでは、被害届の出し方や再発防止のための情報提供も受けられます。民間では対応できない高度な攻撃の場合、公的機関の協力が欠かせません。

改ざんによる法的リスクと注意点

WEBサイトの改ざんが原因で第三者に損害を与えた場合、運営者は法的責任を問われる可能性があります。たとえば、改ざんにより不正リンクが表示され、閲覧者がウイルスに感染したといったケースです。

主に想定される法的リスクは次のとおりです。

- 不正アクセス禁止法違反(加害者に適用)

- 個人情報保護法違反(企業の管理責任)

- 損害賠償請求(閲覧者や取引先からの請求)

これらに備えるには、社内における定期的なセキュリティ研修や、改ざん発生時の対応マニュアルの整備が必要です。予防策だけでなく、万一に備えた法的対応力も求められます。

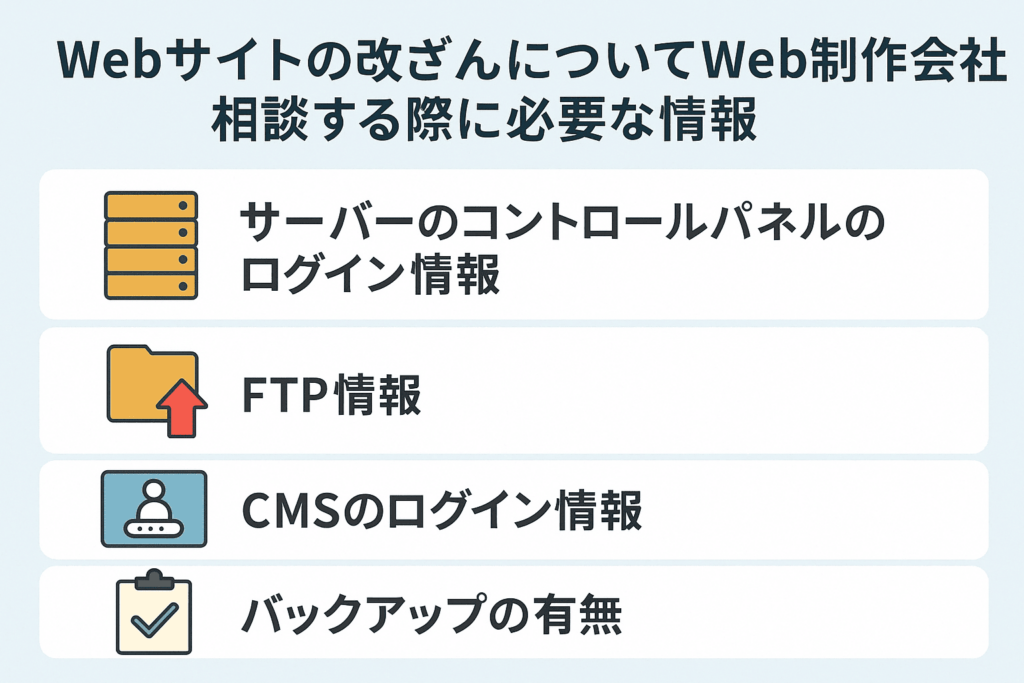

Webサイトの改ざんについてWeb制作会社に相談する際に必要な情報

ファーストクリエイトは過去に改ざん被害から復旧、対策強化まで実施した経験が何度もあります。Web制作会社にWebサイトの改ざんについて相談する際に準備しておくべきものは以下の4つです。

- サーバーのコントロールパネルのログイン情報

- FTP情報

- CMSのログイン情報

- バックアップの有無

1.サーバーのコントロールパネルのログイン情報

サーバーのコントロールパネルにログインするための情報は、Webサイトの設定変更やセキュリティ対策を行ううえで必要不可欠です。

管理者パネルにアクセスできれば、バックアップの復元、メール設定の確認、アクセスログのチェックなど、サーバー上での操作を迅速に行えます。

2.FTP情報

FTP情報はWebサイトのファイルに直接アクセスし、編集や修正をするために必要です。FTP情報は以下のものが含まれます。

- ホスト名

- ユーザー名

- パスワード

改ざんされたファイルを削除したり、サイトのソースコードをチェックする際に役立ちます。

3.CMS(WordPress)のログイン情報

CMS(コンテンツ管理システム)のログイン情報は、WordPressなどのサイト管理画面にアクセスするために必要です。CMSのログイン情報はコンテンツの編集やプラグインの管理、テーマの更新などを行う際に使用します。

特にセキュリティ対策を強化する場合や、改ざんされたページを修正する際には管理者権限でのログインが必要です。

4.バックアップの有無

バックアップの有無はWebサイトの復旧において非常に重要です。バックアップが存在すれば、改ざん前の状態にWebサイトを素早く戻せます。

サーバーに自動バックアップ機能がある場合は、その最新のものが利用できるかを確認しましょう。手動でバックアップを取っている場合は、その保存場所や最終バックアップの日時を準備しておくと、対応がスムーズです。

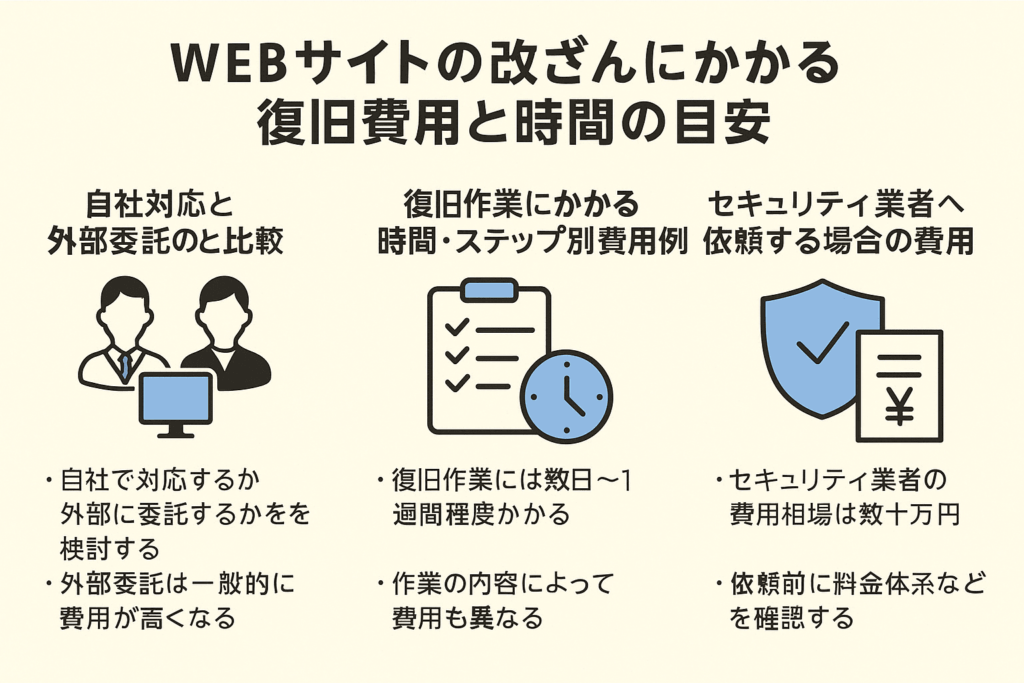

WEBサイトの改ざんにかかる復旧費用と時間の目安

WEBサイトが改ざんされた場合、復旧には時間とコストがかかります。復旧作業の方法や依頼先によっても負担は大きく変わります。自社で対応するか、外部業者に依頼するかを含めて、それぞれの違いや費用・時間の目安を把握しておくことが大切です。ここでは、復旧にかかる現実的なコストと作業時間について解説します。

自社対応と外部委託の比較

改ざん対応は、自社のリソースで行う方法と、専門の業者に依頼する方法の2つに分かれます。それぞれのメリットとデメリットを知っておくことで、状況に応じた判断が可能です。

| 対応方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 自社対応 |

|

|

| 外部委託 |

|

|

社内にWEBやサーバーの専門知識がある場合は自社対応も可能ですが、不安がある場合は外部への委託が安心です。

復旧作業にかかる時間・ステップ別費用例

復旧には段階ごとの作業が発生し、それぞれに時間とコストがかかります。以下は一般的なステップとその目安です。

| ステップ | 所要時間 | 自社対応の目安コスト | 外部委託の目安コスト |

|---|---|---|---|

| 1. 改ざん箇所の特定 | 1~3時間 | 0円(社内工数) | 1~3万円 |

| 2. 不正ファイルの除去 | 2~6時間 | 0円~ | 2~5万円 |

| 3. CMSのアップデート・復元 | 1~3時間 | 0円~ | 1~3万円 |

| 4. パスワード変更・セキュリティ強化 | 1時間前後 | 0円 | 1万円前後 |

自社で全て対応する場合はコストを抑えられますが、正確な作業には専門知識が必要です。技術に不安がある場合は、全体で10~15万円程度を目安に外部に依頼することも検討するべきです。

セキュリティ業者へ依頼する場合の費用相場

復旧作業を専門のセキュリティ業者へ依頼する場合、費用は対応内容や緊急性によって変動します。以下は主なサービスと費用相場の一例です。

- 改ざん復旧:5万円~15万円(内容により変動)

- 緊急対応(24時間以内):追加で3万円~5万円

- ウイルス除去+診断:10万円前後

- 定期診断+予防契約:月額5千円~2万円程度

なかには「初期対応無料」で診断だけしてくれる業者もありますが、復旧まで依頼する場合は正式な見積もりが必要です。一時的な出費はかかりますが、確実な復旧と再発防止を考えるならプロへの依頼は有効な選択です。

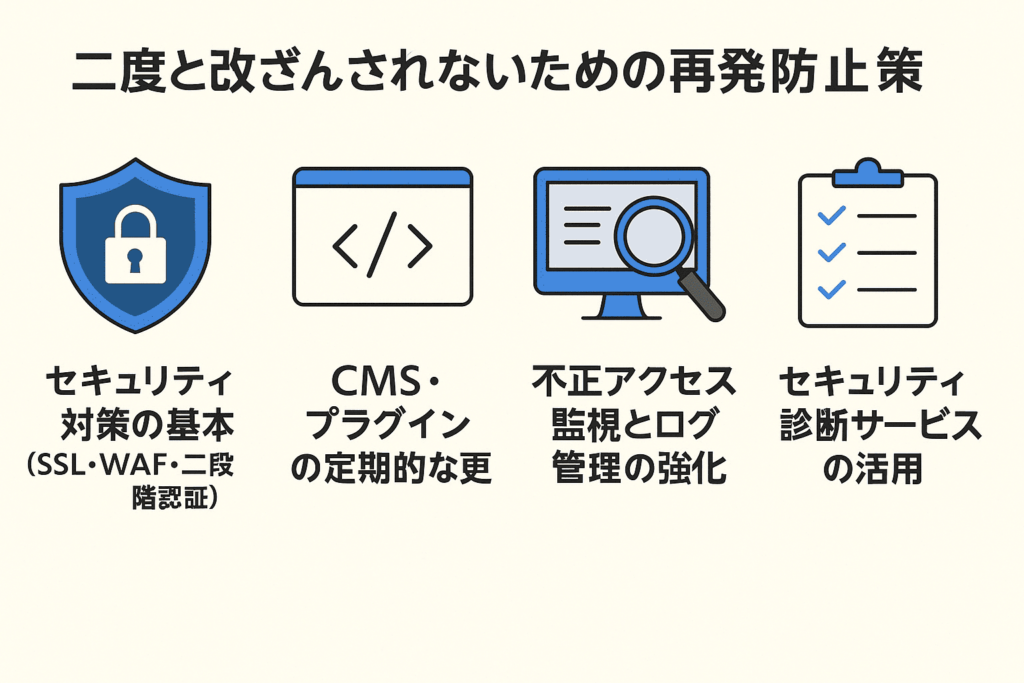

二度とWebサイトの改ざんに遭わないための再発防止策

一度WEBサイトが改ざんされると、信頼の回復には時間がかかります。再び被害に遭わないためには、日常的な予防策の実施が欠かせません。とくにセキュリティ対策の基本を押さえ、システムや運用体制を見直すことが重要です。ここでは、実践すべき4つの再発防止策を紹介します。

セキュリティ対策の基本(SSL・WAF・二段階認証)

WEBサイトを守るうえで、まず取り入れるべき基本対策が以下の3つです。

- SSL(暗号化通信)

- WAF(Web Application Firewall)

- 二段階認証

SSLとは、データの送受信を暗号化する仕組みです。URLが「https」から始まるサイトはSSLが設定されています。情報漏えいを防ぐには必須です。

WAFは、外部からの不正な通信を検知してブロックする防御システムです。アプリケーションの脆弱性を狙った攻撃を自動で遮断します。

二段階認証は、ログイン時にパスワードに加えて認証コードの入力を求める仕組みです。万が一パスワードが漏れても、不正ログインを防げます。

これらの基本対策を組み合わせることで、サイトのセキュリティレベルが大幅に向上します。

CMS・プラグインの定期的な更新

CMS(コンテンツマネジメントシステム)やプラグインの更新は、セキュリティの観点から非常に重要です。更新には不具合修正だけでなく、脆弱性への対応も含まれているためです。

以下の項目は、定期的なチェックと更新が必要です。

- CMS本体(例:WordPress)の最新版

- インストールしているプラグインやテーマ

- 使用していないプラグインの削除

脆弱性のある古いバージョンを放置していると、攻撃の入口となります。自動更新機能を活用したり、週に1度の確認を習慣化したりすることが再発防止の鍵です。

不正アクセス監視とログ管理の強化

WEBサイトが攻撃されているかどうかは、サーバーや管理画面のログを見れば把握できます。アクセス状況を常に監視し、異常がないかをチェックすることで、早期に対応が可能です。

効果的な監視・管理の例は以下のとおりです。

- アクセスログの自動保存と定期的な確認

- 不審なIPアドレスのアクセス制限

- ログイン試行回数の制限(ブルートフォース対策)

とくに深夜や早朝など、通常アクセスがない時間帯にログイン試行が集中している場合は注意が必要です。ログを「見える化」し、異常を検知できる体制を整えることが重要です。

セキュリティ診断サービスの活用

内部だけの対策に不安がある場合は、専門業者によるセキュリティ診断を受けることが効果的です。第三者の目で検査することで、見落としていた脆弱性や設定ミスが発見されることがあります。

セキュリティ診断には以下のような種類があります。

- WEBアプリケーション診断:サイト構造やフォームの脆弱性を調査

- プラットフォーム診断:サーバー設定やネットワークの安全性をチェック

- 簡易診断サービス:短時間・低価格で実施できるオンライン診断

年に1回、もしくは大きな改修のタイミングで診断を受けるのが理想です。診断結果に基づいた対策を講じることで、改ざんリスクを大幅に低減できます。

Webサイトの改ざん被害に備えて今からできること

WEBサイトの改ざんは、ある日突然発生します。しかし、被害を最小限に抑えるための準備は事前に可能です。緊急時に慌てず対応するためには、バックアップ体制や教育、マニュアルの整備が欠かせません。ここでは、今からすぐに始められる3つの備えについて解説します。

定期バックアップの仕組みづくり

バックアップは、改ざんによる被害からサイトを守る「最後の砦」です。復旧作業を迅速に行うためにも、正常な状態のバックアップを定期的に取得しておくことが不可欠です。

バックアップの実施で重要なのは以下のポイントです。

- WEBサイトのデータとデータベースの両方を保存する

- 保存先をサーバー外に設定する(例:クラウドストレージ)

- 毎日または週1回の自動バックアップを設定する

多くのレンタルサーバーでは、自動バックアップ機能が提供されています。必要なときにすぐ復元できる環境を整えることが、被害拡大の抑止につながります。

社内の情報セキュリティ教育

WEBサイトの安全は、技術だけでなく「人」にも大きく左右されます。社員や関係者のセキュリティ意識が低いままでは、どれだけ対策をしても意味がありません。

効果的なセキュリティ教育の内容は次のとおりです。

- 強固なパスワードの作り方と管理方法

- メールによるフィッシング詐欺の見分け方

- 不審な添付ファイルやリンクの危険性

- 社外からのアクセス制限とルール整備

年1回のセキュリティ研修や、eラーニングによる定期的な啓発が有効です。社員一人ひとりが「攻撃されるかもしれない」という危機感を持つことが最大の防御になります。

インシデント発生時の対応マニュアル作成

いざWEBサイトが改ざんされたとき、誰が何をすべきかが決まっていないと、被害が拡大する恐れがあります。そのため、対応マニュアルを事前に作成しておくことが重要です。

マニュアルに含めるべき項目は次のとおりです。

- 初動対応の手順(公開停止、パスワード変更など)

- 社内外の連絡フロー(関係部署、取引先、顧客)

- 復旧作業とログ記録の方法

- 法的対応(警察、情報機関、顧客への通知)

印刷版だけでなく、社内共有ツールにも保存しておくと、緊急時のアクセス性が高まります。準備されたマニュアルがあることで、誰でも迅速・的確に行動でき、被害の拡大を防げます。

Webサイトの改ざんに関するよくある質問(FAQ)

WEBサイトの改ざんに関して、よく寄せられる質問をまとめました。緊急時に迷わないよう、あらかじめ知っておくことが重要です。以下では特に問い合わせの多い4つの疑問にお答えします。

WEBサイトが改ざんされたらすぐ警察に通報すべき?

WEBサイトの改ざんが「外部からの不正アクセス」によるものである可能性が高い場合は、警察への相談を検討すべきです。特に以下のような状況では通報が推奨されます。

- 顧客情報などの個人情報が盗まれた可能性がある

- 金銭的な被害(詐欺・不正決済など)が発生している

- サイトが悪用されて第三者を巻き込んでいる

警察に相談する際は、アクセスログや改ざんされたファイルのコピーなど、証拠となるデータを事前に用意しておくとスムーズです。被害の規模が大きい場合や、サイバー犯罪が疑われる場合は、迷わず通報することが大切です。

WordPressサイトは特に狙われやすい?

WordPressは世界中で広く使われているCMS(コンテンツマネジメントシステム)です。その人気の高さから、攻撃者にとっては「効率的な標的」となっています。

狙われやすい主な理由は以下のとおりです。

- 利用者が多いため攻撃成功率が高い

- 古いプラグインやテーマの脆弱性が放置されやすい

- 初期設定のまま運用しているサイトが多い

適切な更新とセキュリティ対策を行っていれば、WordPressでも十分に安全に運用できます。人気が高いからこそ、基本的な保守と運用管理を怠らないことが重要です。

改ざんされた場合のSEOへの影響は?

WEBサイトが改ざんされると、SEO(検索エンジン最適化)にも深刻な影響が出る場合があります。Googleなどの検索エンジンは、安全性の低いサイトの評価を下げるためです。

影響としては、次のようなものが考えられます。

- 検索結果に「このサイトは危険です」と警告が表示される

- 検索順位が急落する

- インデックスから削除される可能性がある

復旧後は、Google Search Consoleから再審査を依頼し、警告の解除を申請する必要があります。早期対応が、SEO評価の回復につながります。

サーバー会社に連絡するのはいつ?

WEBサイトの改ざんが疑われた時点で、早めにサーバー会社に連絡することが望ましいです。とくに、サーバー側の問題やサーバー全体への攻撃の可能性がある場合には、迅速な連絡が不可欠です。

以下のようなケースでは、すぐに連絡を取るべきです。

- 不正アクセスのログが取得できない

- サーバーにログインできなくなっている

- 自社だけで対応が難しい設定変更が必要な場合

サーバー会社によっては、緊急時専用の問い合わせ窓口が設けられている場合もあります。一人で抱え込まず、プロのサポートを早めに受けることが、被害の拡大防止につながります。

まとめ|WEBサイトの改ざん対策は「備え」と「初動」がカギ

この記事では、WEBサイトが改ざん被害を受けた際の対処法について詳しく解説しました。

- 改ざんの兆候を把握し初期対応を行う

- Googleやツールで改ざんを正確に確認する

- 原因を特定し、復旧手順に沿って対応する

- 被害状況を把握し、法的・社内対応を進める

- 復旧にかかる時間と費用を事前に理解する

- 再発防止策を実施し、セキュリティを強化する

- 日頃からの備えと社内教育を徹底する

WEBサイトの安全を守るには、日常的な対策と万が一の対応力が必要です。今すぐできる対策から始め、トラブル時にも落ち着いて対応できる体制を整えましょう。

ファーストクリエイトは愛知県名古屋市を拠点に対面での打ち合わせを重視しているWeb制作会社です。過去にWebサイト改ざんの問い合わせをいただき、復旧した経験が何度もあります。

「Webサイトが改ざんされて困っている」とお悩みの担当者様は、ぜひファーストクリエイトにご相談ください。