結婚式場のための効果的なウェブサイト制作ガイド【成功事例とポイント紹介】

2024年10月24日

Webサイトリニューアルの進め方|成功のための具体的手順とコツ、費用感について解説

2024年11月1日建設業のホームページを作りたいけれど、どこから手をつければいいのか分からない…

そんなお悩みはありませんか?

ホームページは、集客・採用・信頼獲得など、建設業の経営に大きな影響を与える重要なツールです。正しく設計し、定期的に見直すことで、問い合わせ数や応募数を増やすことが可能になります。

そこで本記事では、建設業向けにWebサイト制作の基本から成功事例、よくある失敗とその改善策までを丁寧に解説します。はじめてホームページを作る方も、すでに運用中で成果に悩んでいる方も、参考になる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

建設業におけるWebサイトの重要性とは?

建設業界でも、インターネットを使った情報発信の必要性が高まっています。今までは紹介やチラシだけで十分だったという声もありますが、時代の変化により、Webサイトの有無が信頼や仕事の量に大きく関わるようになっています。

なぜ今、建設業にもWebサイトが必要なのか

結論から言えば、建設業でもWebサイトがないと仕事のチャンスを逃す時代になっています。

なぜなら、依頼者の多くがまずインターネットで情報を調べるからです。どんな会社か、どんな実績があるのか、工事の様子はどうかなど、依頼の前にチェックするのが当たり前になっています。

たとえば、住宅のリフォームを検討している人が、「地域名+リフォーム会社」と検索したとします。そのとき、Webサイトがある会社は、写真や施工例、料金などが見られるため、安心して問い合わせができます。Webサイトがなければ、比較の土俵にすら立てません。

つまり、Webサイトを持つことで、仕事を増やすだけでなく、信頼の獲得にもつながります。

建設業においても、情報発信の土台としてWebサイトは欠かせない存在です。

紙媒体・紹介頼みからの脱却

以前は、チラシや業界内の紹介で十分に仕事が回っていた時代もありました。

しかし現在は、紹介だけに頼っていると、集客が安定しません。紹介がなければ新しいお客様との接点がないため、景気の波や人脈の変化に左右されやすくなります。

そこでWebサイトの出番です。ネット検索で見つけてもらえる仕組みを作れば、紹介がなくても自動的に集客ができます。以下のような特徴があります。

- 地域名+業種で検索されたときに表示される

- いつでも誰でも施工実績や会社情報を見られる

- 問い合わせフォームから24時間受付が可能

これらの要素がそろうことで、営業に時間を割かずとも問い合わせが来るようになります。

紹介やチラシに頼らず、安定した集客を実現するにはWebサイトの活用が最適です。

信頼獲得・実績アピールとしての役割

Webサイトは単なる名刺代わりではありません。実績や強みを見せる「営業マン」のような役割も果たします。

施工事例を写真つきで掲載すれば、仕事のクオリティが一目で伝わります。「この会社なら安心できそうだ」と感じてもらえれば、問い合わせや契約にもつながります。

以下のような情報を載せることが効果的です。

- 施工前と施工後の写真

- お客様の声(レビュー)

- スタッフや職人の紹介

- 対応エリアと得意分野

こうした情報を見た人は、「この会社はしっかりしていそう」「安心して任せられる」と感じるようになります。

Webサイトは信頼を得る最大のツールであり、実績を見せることで他社との差別化も可能です。

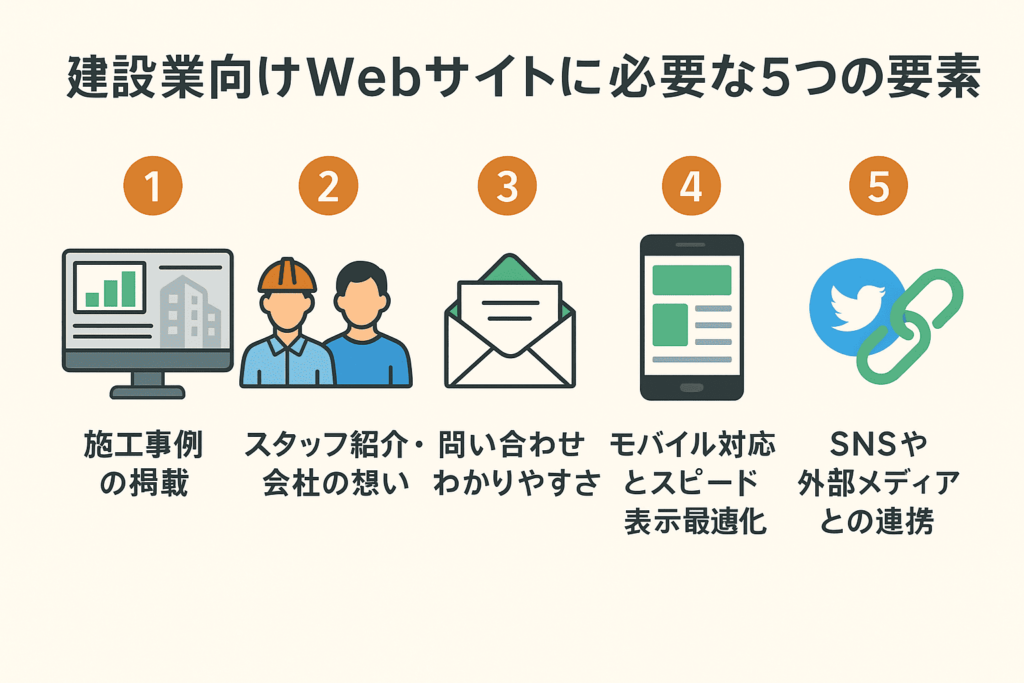

建設業向けWebサイトに必要な5つの要素

建設業のWebサイトで成果を出すためには、ただ作るだけでは意味がありません。ユーザーが「信頼できそう」「相談してみたい」と思う内容を入れることが大切です。以下の5つの要素を入れることで、見やすく信頼性のあるWebサイトになります。

施工事例の掲載

結論として、施工事例は必ず掲載すべきです。理由は、仕事の実力を一番わかりやすく伝えられるからです。

建設業では、完成後の見た目や品質が重視されます。写真で「どんな建物を、どんな仕上がりで作れるか」が一目で伝わります。例えば、住宅リフォームの事例では「ビフォーアフター」の写真を並べるだけで、技術力の高さが伝わります。

以下の内容を組み合わせて載せると、より効果的です。

- 工事前と工事後の写真

- 工事の概要(工期・費用・工法など)

- お客様からの感想

施工事例は、信頼を得るための強力な証拠になります。

スタッフ紹介・会社の想い

スタッフ紹介や会社の想いを掲載すると、親しみや安心感を与えることができます。

人は、どんな人が作業をしているかを知りたがります。職人の顔や名前が出ているだけで、「対応が丁寧そう」「相談しやすそう」と感じてもらえます。また、「地域密着で20年」「小さな工事も丁寧に」など、会社の方針や思いを伝えることで、共感を生みやすくなります。

以下のような情報を載せると効果的です。

- スタッフの顔写真と役職

- これまでの経験や得意な仕事

- 会社の理念や代表からのメッセージ

顔が見えるWebサイトは、信頼感と安心感を高める効果があります。

問い合わせ導線のわかりやすさ

Webサイトからの問い合わせを増やすには、導線のわかりやすさが欠かせません。

どれだけ魅力的な内容でも、問い合わせ方法が分かりにくければ、ユーザーは離れてしまいます。問い合わせボタンは目立つ位置に設置し、入力項目はなるべく少なくすることがポイントです。

問い合わせ導線を整えるには、以下のような工夫が必要です。

- 各ページに問い合わせボタンを設置

- 電話・メール・フォームなど複数の方法を用意

- ボタンの色や大きさで目立たせる

迷わせない導線設計こそが、成約率の向上につながります。

モバイル対応とスピード表示最適化

スマートフォンでの閲覧に対応していないWebサイトは、大きな機会損失になります。

今や、多くのユーザーがスマートフォンからWebサイトを見ています。表示が崩れていたり、読み込みに時間がかかると、すぐに他のサイトへ移動してしまいます。そこで、モバイル対応と表示スピードの最適化が不可欠になります。

以下の点を意識するとよいでしょう。

- スマートフォンでも崩れないレスポンシブデザインを使う

- 画像を圧縮して、表示速度を上げる

- 余計なアニメーションやスクリプトを減らす

モバイルで快適に閲覧できることが、集客成功のカギを握ります。

SNSや外部メディアとの連携

SNSや動画サイトとの連携は、情報拡散や認知度アップに効果があります。

たとえば、Instagramで施工中の様子を発信すれば、「この会社は日々の仕事をしっかり公開している」と信頼されやすくなります。また、YouTubeで工事の流れや道具の使い方を紹介すれば、専門性も伝えられます。

Webサイトと外部メディアを連携させる方法は以下のとおりです。

- SNSの投稿をWebサイト内に表示

- 施工事例ページにYouTube動画を埋め込む

- ブログ記事とSNSの内容をリンクさせる

外部メディアとつながることで、Webサイトの価値と広がりが大きくなります。

建設業ホームページの集客に効くコンテンツ戦略

建設業のホームページで安定的に集客するためには、検索結果で上位に表示されるだけでなく、訪問者の心に響くコンテンツを作る必要があります。特に「自社の強み」や「地域密着型サービス」を伝えるための情報発信が重要です。ここでは、集客効果の高い3つのコンテンツ戦略を紹介します。

見込み客に響くブログ・コラム記事の例

ホームページには、見込み客の疑問や不安を解消するブログやコラムを掲載すべきです。

その理由は、ユーザーの検索意図に応じた記事があれば、自然とサイト訪問が増え、問い合わせにもつながるからです。たとえば「リフォームの費用が不安」「雨漏り修理ってどこに頼むべきか迷っている」といった疑問を持つ人は、具体的な解決策を探しています。

こうした人に向けて、以下のような記事を用意することで信頼を得られます。

- 「雨漏り修理の費用相場と注意点」

- 「中古住宅リフォームのビフォーアフター事例」

- 「工期が短くてすむ外壁塗装の方法とは?」

内容は難しい専門用語を避け、写真や図解を交えてわかりやすく説明することがポイントです。

役立つ情報を発信し続けることで、見込み客の信頼を獲得し、問い合わせに直結します。

地域名+業種キーワードでのSEO対策

検索エンジン対策を行うなら、「地域名+業種」の組み合わせを狙うことが最も効果的です。

なぜなら、建設業はエリアビジネスであり、「近くで安心できる会社を探したい」というニーズが強いためです。たとえば、「名古屋 外壁塗装」「豊橋市 住宅リフォーム」のようなキーワードは、実際の問い合わせにつながる確率が高くなります。

SEO対策としては、次のような工夫が必要です。

- トップページや施工事例に地域名を入れる

- 「○○市の外壁塗装事例」のような記事タイトルにする

- ページのタイトルやメタディスクリプションにキーワードを入れる

検索結果で目立つためには、ユーザーが入力しそうな具体的な言葉を意識することが大切です。

地域と業種を組み合わせたキーワードでのSEO対策は、見込み客に届く最短ルートです。

よくある質問(FAQ)を活用した導線づくり

ユーザーの疑問を解決する「よくある質問(FAQ)」ページを用意すると、問い合わせまでの流れがスムーズになります。

多くのユーザーは、問い合わせをする前に疑問を解決したいと考えます。そのときにFAQページがあれば、疑問がすぐに解消され、安心して連絡できるようになります。たとえば「費用はいつ決まるのか?」「現地調査は無料なのか?」といった内容を、わかりやすくまとめましょう。

FAQページには以下のような構成が効果的です。

- 質問と答えをセットで掲載する(例:「見積もりは無料ですか? → はい、無料です」)

- ジャンル別に分ける(例:費用/工期/施工内容)

- 各質問ページに問い合わせボタンを配置する

これにより、閲覧者が悩むことなく行動に移れるようになります。

FAQページを整えることで、ユーザーの不安を解消し、問い合わせ数の増加を期待できます。

建設業の採用に強いWebサイトの作り方

人手不足が続く建設業界では、求職者に選ばれる企業づくりが不可欠です。採用活動を成功させるためには、Webサイトの役割がますます重要になっています。採用ページの有無や情報量によって、応募数や人材の質に大きな差が生まれます。ここでは、採用に強い建設業Webサイトに必要な3つの工夫を紹介します。

採用特化ページの必要性

採用に力を入れるなら、会社情報やサービス紹介とは別に、専用の採用ページを作成するべきです。

なぜなら、求職者は「どんな仕事をするのか」「職場の雰囲気はどうか」「待遇はどうか」といった情報を詳しく知りたいからです。トップページに少しだけ採用情報を載せているだけでは、十分な情報が得られず、応募を見送られる可能性が高くなります。

採用ページでは、以下のような情報を具体的に伝えましょう。

- 仕事内容と1日の流れ

- 給与、休日、福利厚生の詳細

- 研修や資格取得支援の有無

- 求める人物像や社風

採用専用ページを設けることで、ミスマッチを防ぎ、意欲の高い人材からの応募が増加します。

働く現場の写真・社員の声を載せるべき理由

職場の雰囲気が伝わるコンテンツを掲載することで、応募のハードルを下げられます。

建設業は仕事内容がイメージしにくく、「自分にできるか不安」と感じる人が多いです。その不安を払拭するためには、実際の現場の様子や、働いている人の声を見せることが効果的です。

とくに以下のような内容が好まれます。

- 施工現場での仕事風景の写真

- 先輩社員のインタビュー

- 職人から若手までの幅広い年齢層の紹介

文章だけでは伝えにくい現場のリアルを見せることで、求職者は「安心して働けそう」と感じます。

現場の写真と社員の声は、求職者の不安を取り除き、応募意欲を高める力があります。

エントリーフォームやLINE連携などの工夫

応募までのステップを簡単にすることで、エントリー率を上げられます。

求職者は忙しく、複雑なフォーム入力や電話での連絡を嫌がる傾向があります。そこで、Webサイトにはすぐに応募できる工夫が必要です。入力項目を最小限にしたり、スマートフォン対応のエントリーフォームを用意することが効果的です。

とくに若年層の応募を増やしたい場合、LINEなどのチャットアプリと連携するのも有効です。気軽に質問できたり、面接日程の調整ができると、応募への心理的なハードルが下がります。

おすすめの工夫は以下の通りです。

- スマートフォンから簡単に入力できるエントリーフォーム

- LINEやチャットボットを使った応募窓口

- 「1分で応募可能」などのキャッチコピーで導線を明確にする

応募の手間を減らすことで、応募者の数と質を向上させることが可能になります。

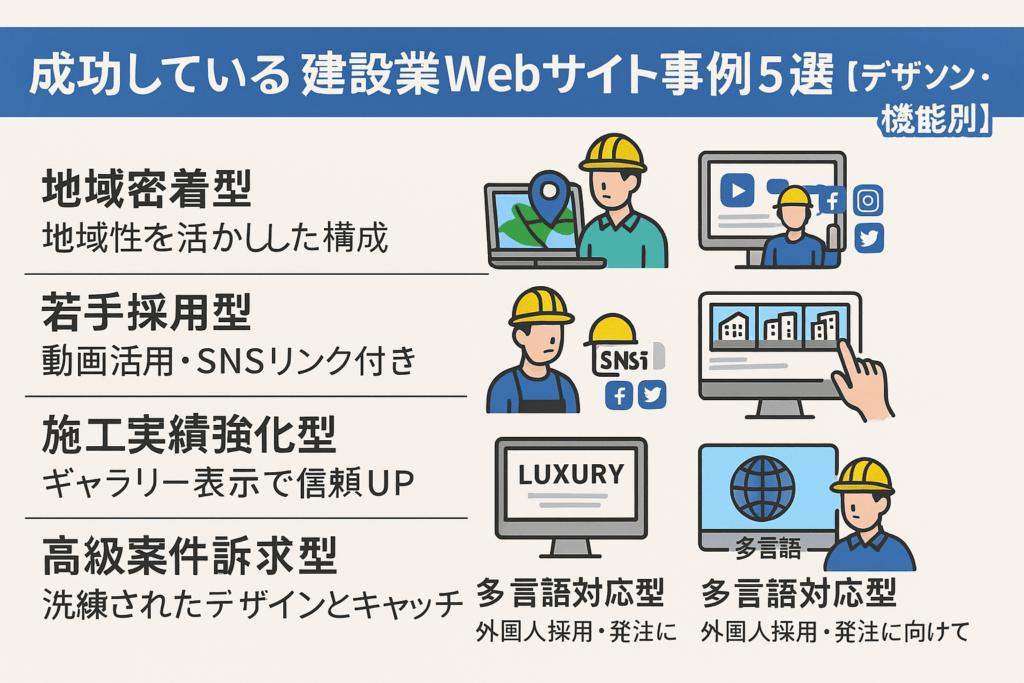

成功している建設業Webサイト事例5選【デザイン・機能別】

建設業のWebサイトは、見た目や機能を工夫することで集客や採用に大きな成果をもたらします。ターゲットに合わせた設計や演出により、企業イメージが明確になり、他社と差別化できます。ここでは、目的ごとに特化した成功事例を5つ紹介します。

地域密着型:地域性を活かした構成

地域に根ざした建設会社では、地域名を前面に出したWebサイトが効果的です。

たとえば「○○市で30年の実績」「○○地域密着の外壁塗装専門」など、地域の名前をトップページや見出しに活用することで、検索エンジンにも強くなります。

このタイプの事例では、以下のような構成が多く見られます。

- 「○○市の施工事例」など地域別に分類された実績ページ

- 地元のお客様の声や口コミを紹介

- 地域イベントや活動参加の様子を掲載

地元への信頼をアピールすることで、近隣の見込み客からの問い合わせが増加します。

地域性を前面に出した構成は、地元顧客との信頼関係を築くうえで非常に有効です。

若手採用型:動画活用・SNSリンク付き

若年層の採用を重視する会社では、動画やSNS連携を取り入れたWebサイトが効果的です。

文章だけでは伝わりにくい現場の雰囲気を、動画でダイレクトに伝えることで、共感を呼びやすくなります。インスタグラムやTikTokと連携することで、日常の仕事風景をリアルに見せることができます。

具体的には、以下のような機能が有効です。

- YouTubeに掲載した採用動画の埋め込み

- Instagramの投稿をリアルタイムで表示

- 「社員の日常」や「現場レポート」の動画コーナー

若年層にアプローチするには、視覚的な訴求とSNSの活用が不可欠です。

施工実績強化型:ギャラリー表示で信頼UP

施工実績をメインに見せるWebサイトでは、写真ギャラリー機能が大きな信頼獲得につながります。

建設業では「実際にどんな工事を行ってきたか」が、会社選びの決め手になります。高画質な写真で多くの施工例を見せることで、技術力や実績の多さが視覚的に伝わります。

このタイプのサイトでは、次のような工夫がポイントです。

- ビフォーアフター写真を並べて掲載

- カテゴリ別(住宅・店舗など)に事例を分類

- クリックで詳細が見られるスライド式ギャラリー

写真中心の施工実績ページは、信頼を可視化できる強力なアピール手段です。

高級案件訴求型:洗練されたデザインとキャッチコピー

高級住宅や店舗内装など、単価の高い案件を狙う場合は、デザイン性の高いWebサイトが必要です。

第一印象で「この会社は質が高そうだ」と感じさせるには、洗練されたデザインと一貫性のあるキャッチコピーが不可欠です。色使いやフォント選びも含め、ブランディングが重要になります。

この種のWebサイトには以下の特徴があります。

- 余白を活かしたシンプルで高級感のあるレイアウト

- 「上質な空間を、手仕事で届ける」などのコンセプトコピー

- モデルハウスやショールームの美しい写真

高価格帯の顧客層には、第一印象で惹きつけるビジュアル設計が重要です。

多言語対応型:外国人採用・発注に向けて

海外からの依頼や外国人の採用を視野に入れるなら、多言語対応のWebサイトが効果的です。

英語やベトナム語など、複数の言語で情報を発信できれば、外国人の理解が深まり、信頼にもつながります。グローバル化が進む中、多言語対応は今後の建設業でも求められる機能です。

以下のような取り組みが多言語対応型の成功要素になります。

- 英語、中国語、ベトナム語などへの自動翻訳機能

- 外国人向けの採用ページを別に設ける

- 在留資格や就労環境に関する情報を明記

外国人とのつながりを強化するには、多言語対応が大きな武器になります。

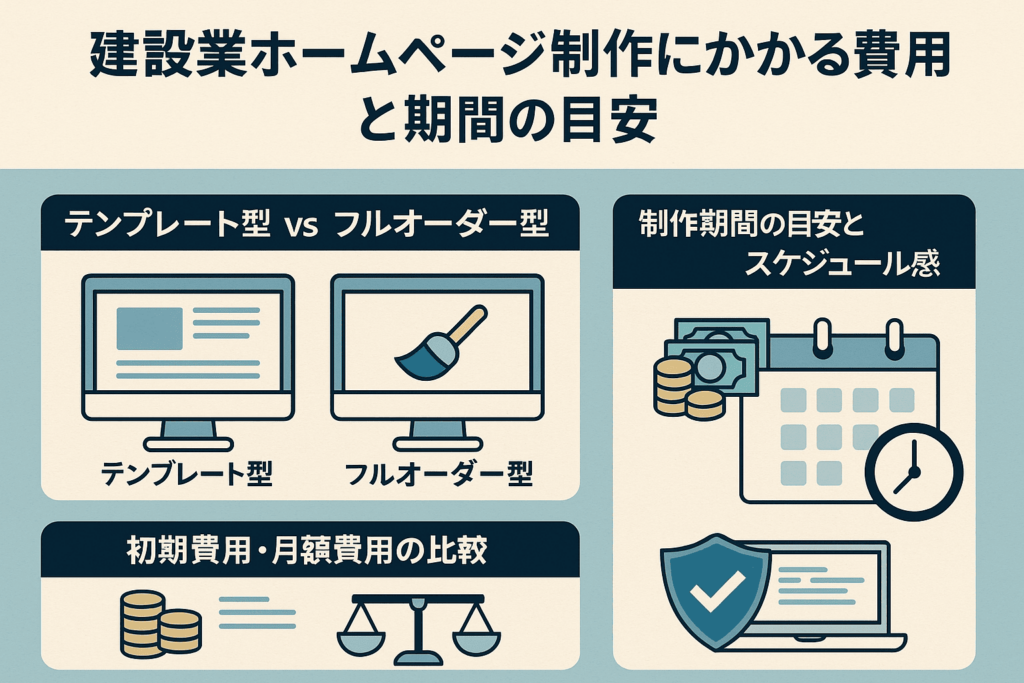

建設業ホームページ制作にかかる費用と期間の目安

ホームページを制作する際、費用や制作期間がどれくらいかかるのかが大きな判断材料になります。とくに建設業では、限られた予算の中で最大の効果を出す必要があるため、費用対効果を重視することが重要です。ここでは、制作方法の種類、費用の内訳、納品までの期間について詳しく解説します。

テンプレート型 vs フルオーダー型

ホームページ制作には、大きく分けて「テンプレート型」と「フルオーダー型」があります。

テンプレート型は、あらかじめ用意されたデザインや機能を使って作る方法です。費用が安く、短期間で完成するのがメリットです。一方で、オリジナリティが出しにくく、細かいカスタマイズには限界があります。

一方のフルオーダー型は、完全にゼロからオリジナルの設計で作る方法です。会社の強みや個性を反映しやすく、機能面でも自由度が高い反面、費用と制作期間が大きくなります。

それぞれの特徴は以下のとおりです。

| 制作方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| テンプレート型 | 低価格・短納期 | デザインに限りがある |

| フルオーダー型 | 自由度が高く独自性を出せる | 費用・期間がかかる |

目的と予算に応じて、どちらの制作方法が合っているかを見極めることが大切です。

初期費用・月額費用の比較

ホームページ制作にかかる費用は、「初期費用」と「月額費用」に分かれます。

初期費用は、サイトのデザインや構築にかかる費用です。テンプレート型で10万円〜30万円、フルオーダー型では50万円〜100万円以上が相場です。制作会社によっては追加オプション(写真撮影やロゴ制作など)でさらに費用が上がる場合もあります。

月額費用は、保守管理や更新代行、サーバー管理などにかかるランニングコストです。おおよそ以下のような価格帯が多く見られます。

- テンプレート型:3,000円〜1万円前後

- フルオーダー型:5,000円〜2万円前後

費用を比較する際は、単に初期費用の安さだけで判断せず、長期的にかかるコストと内容のバランスも確認することが重要です。

初期費用と月額費用の両方を把握し、全体のコスト感をつかむことが成功への第一歩です。

制作期間の目安とスケジュール感

ホームページの完成までにかかる期間も、計画を立てるうえで欠かせないポイントです。

テンプレート型であれば、打ち合わせから公開までおよそ2週間〜1ヶ月が一般的です。フルオーダー型では、要件定義や設計、デザインなどの工程が多く、2ヶ月〜3ヶ月ほどかかります。

スムーズな制作のためには、以下のようなスケジュール管理が必要です。

- 初回打ち合わせ(要件確認):1週間

- デザイン・構成の提案:2〜3週間

- コーディング・構築:2〜4週間

- 確認・修正・公開準備:1〜2週間

途中で素材の提出が遅れたり、修正が多く発生すると納期が延びるため、社内での準備も重要です。

計画的に準備を進めることで、納期通りに効果的なホームページを公開できます。

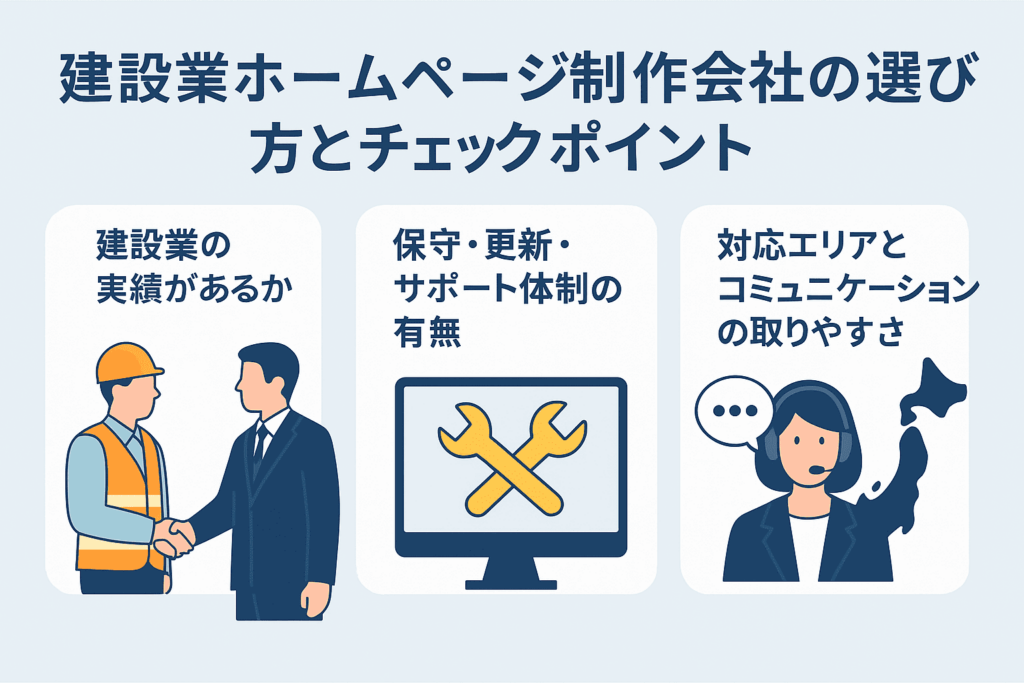

建設業ホームページ制作会社の選び方とチェックポイント

ホームページの品質は、どの制作会社に依頼するかで大きく変わります。とくに建設業の場合、業界特有の強みや実績をきちんと伝えるには、制作会社の知識や対応力が重要です。ここでは、後悔しないために確認すべき3つのポイントを解説します。

建設業の実績があるか

最も重視すべきは、制作会社に建設業の実績があるかどうかです。

理由は、建設業ならではの専門用語や表現、写真の使い方、施工事例の見せ方などを理解していないと、内容の薄いWebサイトになってしまうからです。業界知識のない制作会社だと、打ち合わせや文章の作成に時間がかかり、結果としてクオリティが下がる恐れがあります。

以下の項目を事前に確認すると安心です。

- 過去に建設業のホームページを制作した事例があるか

- 施工事例のページ構成に工夫があるか

- 職人や現場の雰囲気を伝えるデザインが得意か

業界理解のある制作会社は、集客や信頼構築につながるWebサイトを提案してくれます。

保守・更新・サポート体制の有無

ホームページは公開して終わりではありません。保守や更新の体制が整っている制作会社を選ぶことが重要です。

なぜなら、公開後に内容を変更したり、セキュリティの更新を行うことが必要だからです。制作後のサポートがないと、いざという時にページが表示されなくなるなど、トラブルに対応できません。

確認しておくべきポイントは次の通りです。

- テキストや画像の更新依頼が可能か

- セキュリティ対策やバックアップを行っているか

- 電話やメールでのサポート対応があるか

とくに建設業は忙しい業務の合間にWeb管理まで手が回らないことが多いため、アフターサポートがしっかりしているかを重視すべきです。

安心して長く運用するためには、制作後のサポート体制が不可欠です。

対応エリアとコミュニケーションの取りやすさ

スムーズな進行のためには、対応エリアや連絡の取りやすさも確認しておく必要があります。

近くにオフィスがある制作会社なら、対面での打ち合わせが可能になり、信頼関係が築きやすくなります。また、メールの返信が遅い、質問に答えてくれないなど、コミュニケーションの質が低い制作会社には注意が必要です。

以下のような点を見て判断するとよいでしょう。

- 地元の企業か、地域対応に慣れているか

- 返信スピードが早いか、丁寧な対応をしてくれるか

- 担当者が業界や事業内容を理解しようとする姿勢があるか

顔が見える距離感でやり取りができることが、トラブルを防ぎ、信頼関係を築くうえで大きなメリットになります。

対応エリアと連絡のしやすさは、円滑な制作進行と信頼の基盤になります。

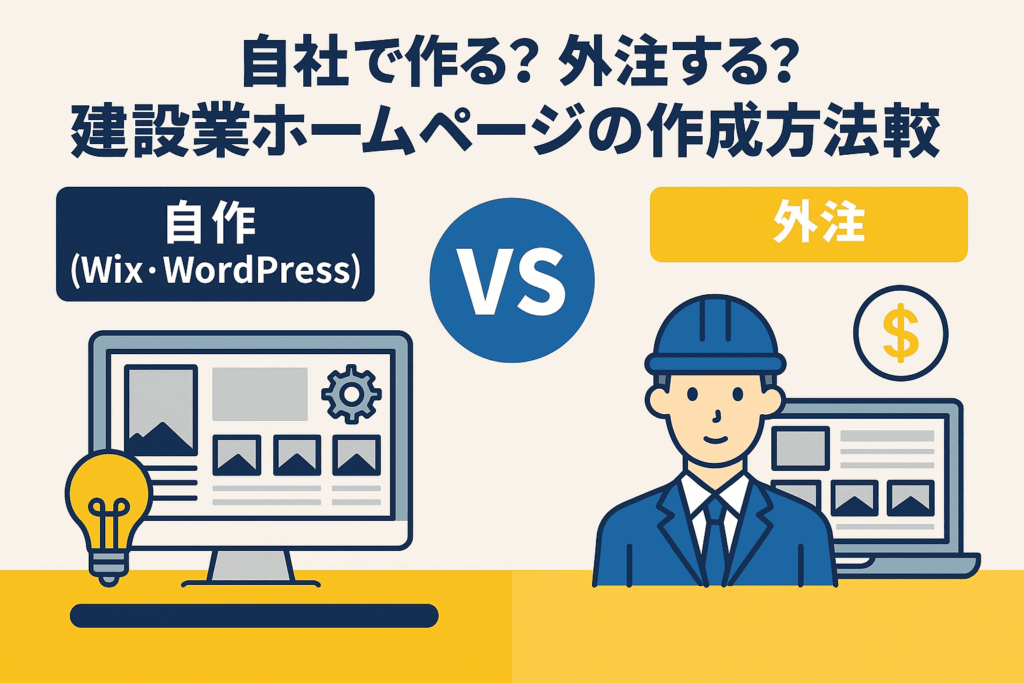

自社で作る?外注する?建設業ホームページの作成方法比較

建設業のホームページを作る際、「自社で作るか」「外注するか」で悩むケースは多くあります。どちらにもメリット・デメリットがあるため、自社のリソースや目的に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。ここでは、自作・外注・ハイブリッド型の3つの選択肢について、それぞれの特徴を解説します。

自作(Wix・WordPress)でできる範囲と注意点

Web制作ツール(WixやWordPressなど)を使えば、専門知識がなくても自社でホームページを作成できます。

費用を抑えられる点が大きなメリットであり、ページ数が少ない場合や、急ぎで簡易的なサイトを作りたいときに有効です。テンプレートが用意されているため、写真やテキストを差し替えるだけで形になります。

ただし、次のような注意点もあります。

- デザインの自由度が低く、他社と似た印象になる

- SEO(検索対策)の設定や運用が自己責任になる

- 更新作業やトラブル対応にも時間がかかる

見た目だけ整っていても、「検索に出ない」「問い合わせが来ない」というケースも少なくありません。

自作はコストを抑える方法ですが、成果を出すには運用スキルと時間が必要です。

外注のメリット・デメリット

制作会社に依頼することで、プロの知識と技術を活かしたホームページが作れます。

SEO対策やスマホ対応、問い合わせ導線など、細部にまで配慮された設計が可能になります。打ち合わせを重ねて目的に合ったサイトを構築できるため、本格的に集客や採用を目指す企業には最適な方法です。

ただし、以下のような注意点もあります。

- 初期費用が高め(数十万円〜)

- 修正や更新を都度依頼する必要がある

- 制作会社の対応によって成果が左右される

信頼できる制作会社を選ぶことが、成功のカギとなります。

外注は成果を重視したい企業に向いていますが、予算と相手選びがポイントです。

両方のハイブリッド型という選択肢

自作と外注の良いとこ取りをした「ハイブリッド型」も、近年注目されています。

たとえば、制作はプロに任せて、更新作業だけを自社で行うという方法です。WordPressなどのCMS(管理画面付きシステム)を導入すれば、専門知識がなくてもテキストや写真の変更が可能になります。

この方法の利点は次の通りです。

- 初期はしっかり作り込み、公開後は自社で更新できる

- 運用コストを抑えつつ、デザイン品質も確保できる

- スピーディに情報を発信できる体制を構築できる

たとえば、「採用情報」や「施工実績」を定期的に更新したい建設会社にとっては、非常に相性の良い方法です。

ハイブリッド型は、費用・品質・運用のバランスが取れた柔軟な選択肢です。

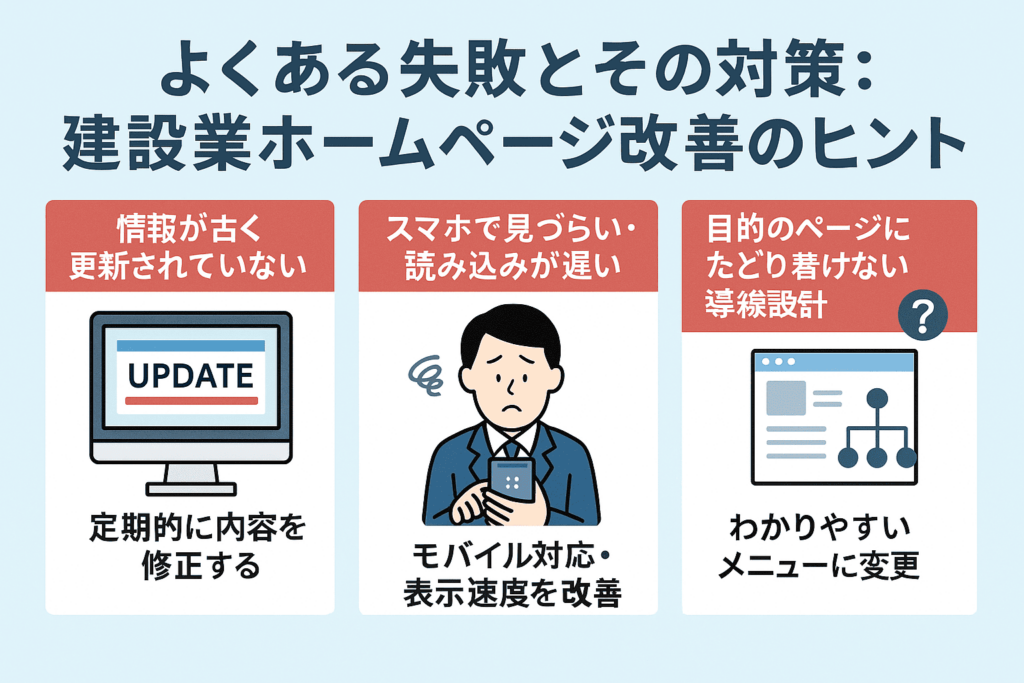

よくある失敗とその対策:建設業ホームページ改善のヒント

建設業のホームページで成果が出ない場合、必ずといっていいほど共通の失敗ポイントがあります。どれも些細なことに見えますが、訪問者の離脱や信頼低下に直結する問題です。ここでは、3つの代表的な失敗例とその改善策を紹介します。

情報が古く更新されていない

ホームページに掲載されている情報が何年も前のままだと、企業の信頼性に大きく関わります。

たとえば、「施工実績が2019年で止まっている」「スタッフ紹介が退職者のまま」「採用情報が古い」などの状態では、訪問者は「この会社は今も営業しているのか」と不安を感じます。

この問題を防ぐには、次のような対策が効果的です。

- 年に1〜2回は情報の棚卸しを行う

- 施工事例やブログを定期的に更新する

- CMS(管理画面)を使って社内でも更新できる体制を整える

とくに更新が必要なページには「最終更新日」を表示することで、鮮度を保つ意識が生まれます。

情報の更新を怠ると、信頼を失い問い合わせが減少する原因になります。

スマホで見づらい・読み込みが遅い

スマートフォンでの閲覧環境が悪いと、ユーザーはすぐに離脱します。

現在では、アクセスの半分以上がスマホから行われています。にもかかわらず、パソコン用だけのデザインしか対応していないサイトは、画面が崩れたり文字が小さすぎて読めなかったりすることが多くあります。

このような問題を防ぐために、以下の点を確認しましょう。

- レスポンシブデザイン(端末に合わせて表示が変わる構成)になっているか

- 画像サイズを軽くして読み込み速度を早くする

- 無駄なアニメーションや動画の自動再生を避ける

Googleも表示速度やモバイル対応を重視しており、検索順位にも影響する要素となっています。

スマホでの快適な閲覧環境は、ユーザー満足とSEOの両方に直結します。

目的のページにたどり着けない導線設計

どれだけ内容が充実していても、目的のページにたどり着けなければ意味がありません。

たとえば「施工事例を見たいのにメニューから見つからない」「問い合わせボタンが見つけにくい」など、ユーザーが迷子になる構成は、大きな機会損失につながります。

こうした問題を防ぐために、以下の設計が効果的です。

- 重要なページには常に目立つボタンでリンクを設置

- グローバルナビ(上部メニュー)にすべての主要ページを入れる

- トップページから各目的別ページへ3クリック以内で移動できるようにする

サイト内検索やパンくずリストの導入も、回遊性を高めるうえで効果的です。

分かりやすく直感的な導線こそが、ユーザーを問い合わせへと導くカギになります。

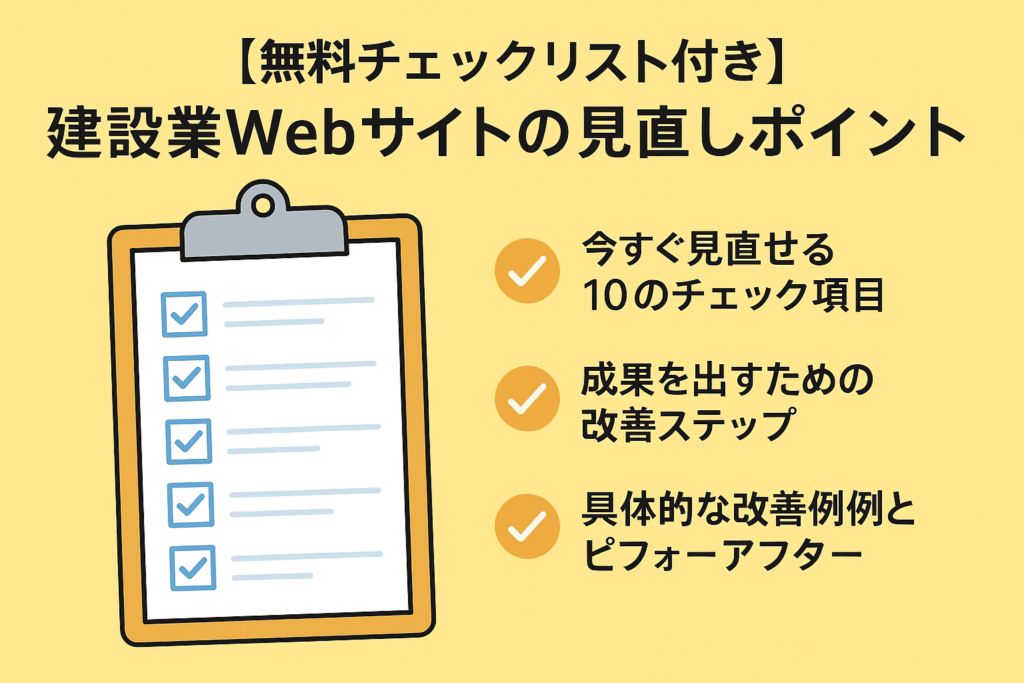

【無料チェックリスト付き】建設業Webサイトの見直しポイント

建設業のホームページは、一度作って終わりではありません。時代やニーズに合わせて見直しと改善を続けることで、集客・採用・信頼獲得の効果を発揮します。ここでは、自社のサイトをすぐに見直せるチェック項目、改善の手順、そして改善事例を紹介します。

今すぐ見直せる10のチェック項目

まずは、現在のWebサイトが適切に機能しているかどうかを確認するためのチェックリストを使いましょう。

以下の10項目をすべて「はい」で答えられるか確認してみてください。

- トップページに会社の強みが明記されているか

- 最新の施工事例が掲載されているか

- スマートフォンで快適に閲覧できるか

- 問い合わせボタンが常に目立つ位置にあるか

- 採用情報が更新されているか

- スタッフや会社紹介が見やすくなっているか

- Googleマップやアクセス情報が掲載されているか

- ページの読み込みが遅くないか

- SSL(https)に対応しているか

- SNSやブログなど外部情報と連携されているか

ひとつでも「いいえ」があれば、改善の余地があります。

現状把握から始めることで、的確な改善につながります。

成果を出すための改善ステップ

チェックリストで課題が見つかった場合は、段階的に改善を進めることが大切です。

いきなりすべてを直そうとすると手間がかかり、途中で挫折するリスクがあります。まずは効果が出やすい部分から取り組みましょう。

具体的な改善ステップは以下の通りです。

- 課題の洗い出し(チェックリストを活用)

- すぐに直せる箇所を修正(誤字脱字、リンク切れ、画像差し替え)

- 専門性が伝わるコンテンツを追加(施工事例、Q&Aなど)

- デザインや導線の見直し(ボタン配置、スマホ表示)

- SEO対策と表示速度の最適化

ひとつずつ確実に修正することで、サイト全体の品質が向上します。

改善は段階的に行うことで、無理なく成果を上げられます。

具体的な改善事例とビフォーアフター

実際に改善を行った事例を見ることで、どのような効果が出るのかが明確になります。

たとえば、ある地元の外壁塗装会社では、以下のような改善を行いました。

| 改善前 | 改善後 |

|---|---|

| ・施工事例が3年前のものだけ ・問い合わせボタンが下部にしかない ・スマホでレイアウトが崩れる | ・毎月の施工事例をブログ形式で掲載 ・画面右上と各ページに問い合わせボタンを追加 ・スマホ最適化を実施 |

改善後3か月で、月間の問い合わせ数が2倍以上に増えました。

このように、小さな改善の積み重ねでも、Webサイトの成果は大きく変わります。

改善事例から学び、自社サイトに応用することで確かな成果が期待できます。

まとめ|建設業のWebサイトは目的に応じた設計と改善が成果を左右する

この記事では、建設業のWebサイト制作・改善に必要なポイントを解説しました。

①建設業にWebサイトが必要な理由

②成果を出すための構成要素(施工事例・導線・モバイル対応など)

③集客につながるコンテンツ戦略(地域×業種のSEO・FAQなど)

④採用強化の工夫(動画・LINE連携・採用ページ)

⑤事例別に見る成功するサイトの特徴

⑥制作費と期間の目安

⑦失敗しない制作会社選びのポイント

⑧自作・外注・ハイブリッド型の比較

⑨よくある失敗とその改善策

⑩チェックリストによる定期的な見直し方法

Webサイトは営業・採用・信頼獲得すべてに関わる重要な資産です。目的に応じた設計・運用を行い、継続的に見直すことで、より多くの成果を引き出せます。

ファーストクリエイトは愛知県名古屋市を拠点に対面での打ち合わせを重視しているWeb制作会社です。「Webのことは全然わからないので、一からしっかり説明してくれるWeb制作会社を探している」とお悩みの担当者様は、ぜひファーストクリエイトにご相談ください。