「コンテンツSEO」とは?ブログ運用で成果を出すための基本と実践法

2025年4月11日

CV率が劇的に変わる!CTAの最適な設置場所と失敗しない配置法

2025年4月11日「表示速度が遅いとSEOに悪影響って本当?」「スピード改善って何から始めればいいの?」

サイトスピードは、検索順位だけでなく、ユーザー満足度や直帰率にも大きく関係します。ページ表示が遅いだけで、せっかくの訪問者を逃してしまう可能性があります。

そこで本記事では、SEO対策をしたい方やサイト運営に不安を感じている方に向けて、サイトスピードの重要性や改善方法、無料ツールや成功事例までをわかりやすく解説します。検索上位を目指す第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

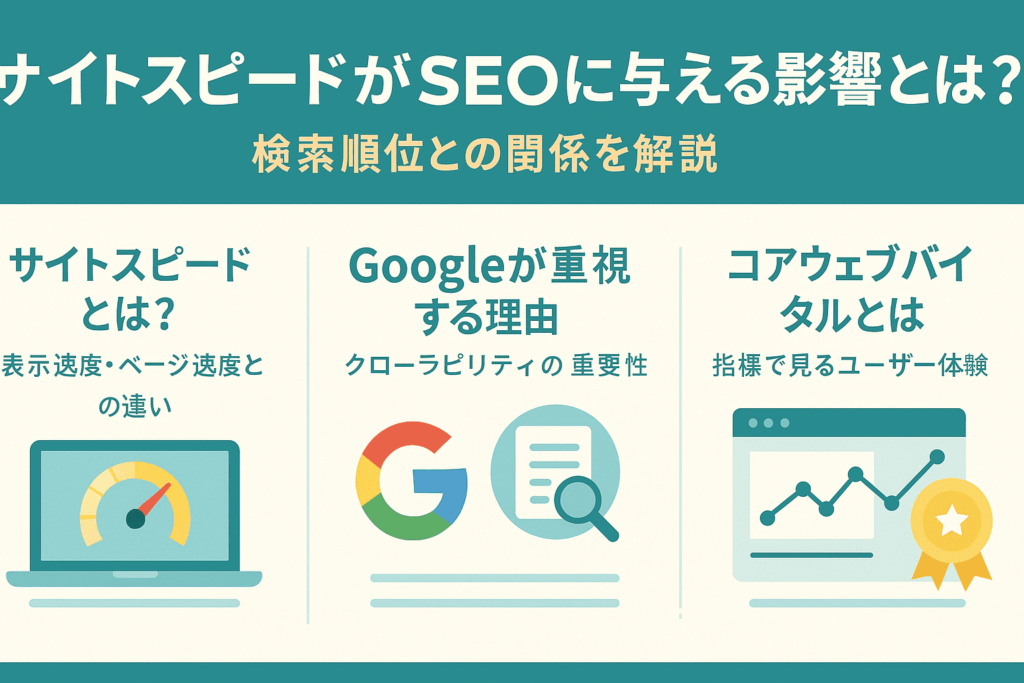

サイトスピードがSEOに与える影響とは?検索順位との関係を解説

検索結果の上位に表示されるには、サイトの表示速度が大きく関係しています。読み込みに時間がかかるページは、ユーザーからも検索エンジンからも評価が下がる傾向があります。ここでは、サイトスピードの意味や重要性、SEOとの関係について詳しく解説します。

サイトスピードとは?ページ表示速度との違い

サイトスピードとは、Webサイト全体の読み込みや動作の速さを指します。ページ表示速度とは、個別のページがどれだけ早く表示されるかを示す指標です。

たとえば、トップページ・商品ページ・ブログページなど、それぞれのページがどのくらいの速さで表示されるかが「ページ表示速度」であり、これらを平均した全体的な速さが「サイトスピード」です。

両者は似ていますが、次のような違いがあります。

- ページ表示速度:1ページ単位の表示時間を計測

- サイトスピード:サイト全体の平均的な読み込みの速さ

つまり、ページ表示速度はサイトスピードの一部であり、両方ともSEOにおいて重要な評価対象です。

Googleがサイトスピードを重視する理由

Googleは、検索ユーザーの満足度を大切にしています。そのため、ユーザーがストレスなくページを見られるように、サイトスピードを評価の基準に加えています。

表示が遅いページでは、ユーザーが読み込まれる前に離れてしまうことが多く、結果として「直帰率」が高くなります。直帰率が高くなると、「このページは役に立たない」と判断され、検索順位が下がる可能性があります。

例えば、あるネットショップが画像を圧縮して表示速度を改善したところ、ページの離脱率が減り、アクセス数が増えたという事例があります。

つまり、Googleはユーザー体験を守るために、サイトスピードが速いページを優先的に表示するようにしているのです。

検索順位に影響するコアウェブバイタル(Core Web Vitals)とは

Googleは「コアウェブバイタル(Core Web Vitals)」という3つの指標を用いて、ページの快適さを評価しています。どれもサイトスピードと深く関わっています。

以下の3つがその指標です。

- LCP(Largest Contentful Paint):ページの主要な内容が表示されるまでの時間

- FID(First Input Delay):ユーザーが最初に操作したときの反応の速さ

- CLS(Cumulative Layout Shift):ページ表示中のレイアウトのズレ

これらの指標が悪いと、検索順位にマイナスの影響が出ることがあります。特にLCPが遅いと、表示速度が遅いと判断されやすくなります。

たとえば、画像が大きすぎてLCPが悪化していたページを軽量化したことで、順位が上がった事例もあります。

つまり、コアウェブバイタルは、サイトスピードが検索順位に影響することを示す具体的な評価指標であり、常に改善を意識すべき重要な項目です。

なぜサイトスピードが重要なのか?ユーザー体験とSEOのつながり

検索順位だけでなく、ユーザーの満足度にも大きな影響を与えるのがサイトスピードです。ページの読み込みが遅いと、訪問者がすぐに離れてしまい、検索エンジンからの評価も下がります。ここでは、スピードとユーザー体験の関係を具体的に説明します。

サイトが遅いことで起きるユーザー離脱のリスク

ページの表示が遅いと、ユーザーは待ちきれずに戻るボタンを押してしまいます。これを「離脱」と呼びます。

たとえば、スマートフォンで「簡単レシピ」を検索してページを開いたとき、表示に5秒以上かかると多くの人が他のページに移ってしまいます。Googleの調査でも、表示に1秒かかるごとに離脱率が大幅に上がると報告されています。

主な離脱リスクは以下のとおりです。

- 表示が遅くてストレスを感じる

- 情報にすぐたどり着けない

- 時間がないため他のページに切り替える

つまり、サイトが遅いと読む前に離れられてしまい、どれだけよい内容でも伝わらなくなってしまいます。

モバイルユーザーに与える影響とSEO評価の違い

スマートフォンで検索する人が増える中で、モバイル表示の速さはますます重要になっています。Googleは「モバイルファーストインデックス」といって、スマホ版のページ内容を重視して評価します。

たとえば、パソコンでは問題なく表示されても、スマートフォンでは画像が重くて読み込みに時間がかかる場合、モバイルでの評価が下がることがあります。

モバイルユーザーに配慮すべき点は次の3つです。

- 画像や動画を軽くして読み込みを早くする

- 操作ボタンを指で押しやすいサイズにする

- 縦長レイアウトでスクロールしやすくする

つまり、モバイルユーザーに不便だと思われると、SEOでも順位が下がる可能性があるのです。

直帰率・滞在時間とページ速度の関係性

直帰率とは、訪問者が最初のページだけ見てすぐに離れる割合です。滞在時間は、そのページにどれだけ長くいたかを示します。この2つはどちらもGoogleが評価するポイントです。

表示が遅いと、ユーザーはイライラしてページを閉じるため、直帰率が高くなります。逆に表示が速ければ、すぐに内容を読めるため、滞在時間も自然と長くなります。

たとえば、表示が2秒以内のページは、直帰率が低く、滞在時間も長いという調査結果もあります。スムーズに情報が見られることが、ユーザーの信頼につながるのです。

つまり、表示速度を上げることで、ユーザーがページにとどまりやすくなり、検索エンジンからの評価も上がりやすくなります。

サイトスピードを計測・確認するおすすめ無料ツール

サイトスピードを改善するには、まず正しく計測することが大切です。現在の表示速度や問題点を数値で知ることで、どこを直せばよいかが明確になります。ここでは、無料で使えるおすすめの計測ツールと、その見方について解説します。

PageSpeed Insightsの使い方と見るべき指標

PageSpeed Insightsは、Googleが提供している無料ツールで、URLを入力するだけで簡単に速度を測定できます。パソコンとスマートフォンの表示速度を別々に評価してくれる点が特徴です。

このツールで特に注目すべき指標は以下の3つです。

- LCP(Largest Contentful Paint):ページの主な内容が表示されるまでの時間

- FID(First Input Delay):最初の操作への反応の速さ

- CLS(Cumulative Layout Shift):ページ表示中のレイアウトのズレ

使い方はとても簡単です。PageSpeed Insightsのページを開いてURLを入力し、「分析」を押すだけです。赤・黄・緑の3色で評価されるため、どこが問題かがひと目でわかります。

つまり、PageSpeed Insightsは、初めての人でも簡単に使える信頼性の高い分析ツールです。

Google Search Consoleでの速度確認方法

Google Search Consoleでは、実際の訪問者データにもとづいた速度の問題を確認できます。特に、複数ページの傾向をまとめて見られる点が強みです。

「ページ エクスペリエンス」内にある「ウェブに関する主な指標」レポートから、LCP・FID・CLSのデータが一覧で表示されます。遅いページ数や、原因の例も確認できます。

Search Consoleは次のような活用に向いています。

- どのページで問題が起きているかを一括で知りたいとき

- 実際のユーザー体験をもとに改善したいとき

- 過去との比較で改善状況を見たいとき

つまり、Search Consoleはサイト全体の健康チェックとして役立つ分析ツールです。

GTmetrixやLighthouseなど他のツール紹介と違い

PageSpeed InsightsやSearch Console以外にも、無料で使える速度計測ツールは複数あります。特にGTmetrixやLighthouseは、より細かい分析に向いています。

GTmetrixは、カナダ発のツールで、読み込み速度を秒単位で表示します。各ファイルの読み込み時間やサイズも見られるため、画像やスクリプトが原因かどうかが明確になります。

Lighthouseは、Google Chromeの開発者ツールに搭載されており、ブラウザから直接分析できます。パフォーマンス・アクセシビリティ・SEOなど、複数の観点からスコアを出してくれます。

それぞれの特徴をまとめると以下のとおりです。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| GTmetrix | 読み込みの詳細を秒単位で可視化。海外ユーザー視点に強い。 |

| Lighthouse | Google Chromeで簡単に使える。複数指標をスコア化。 |

つまり、より専門的に調べたいときは、GTmetrixやLighthouseを組み合わせることで、精度の高い改善が可能になります。

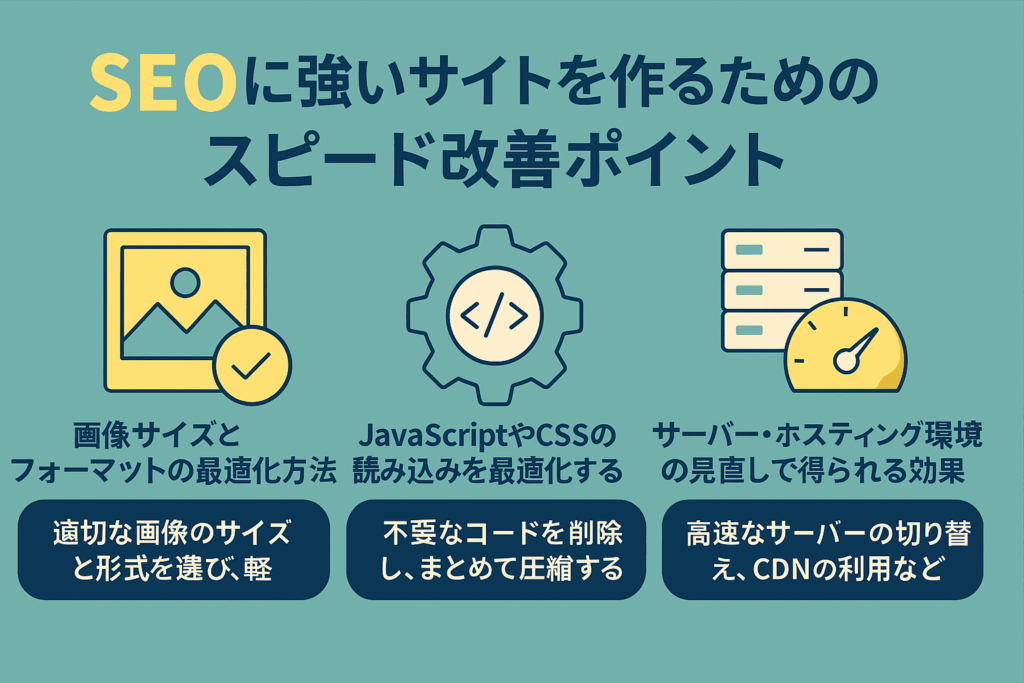

SEOに強いサイトを作るためのスピード改善ポイント

検索順位を上げるには、表示速度を改善する具体的な工夫が欠かせません。特に、画像・コード・サーバー環境といった技術面の最適化が重要です。ここでは、すぐに実践できるスピード改善の基本ポイントを紹介します。

画像サイズとフォーマットの最適化方法

画像はページの読み込みを遅くする最大の原因のひとつです。サイズや形式を見直すことで、大きくスピード改善できます。

たとえば、3MBのJPEG画像をそのまま使うと表示が遅くなりますが、WebP形式に変えて300KBに圧縮すれば、読み込みが数秒早くなります。画質を保ったままファイルサイズを小さくすることがポイントです。

効果的な最適化の方法は以下のとおりです。

- 画像サイズは表示サイズに合わせて調整する

- 圧縮ツール(例:TinyPNG)でファイルを軽くする

- WebP形式を使うことで軽量化と画質の両立が可能

つまり、画像の最適化は、手軽にできて効果も大きい改善ポイントです。

JavaScriptやCSSの読み込みを最適化するコツ

JavaScriptやCSSは、デザインや動きに関わるコードですが、量が多いと読み込みを遅くします。コードの整理や読み込みの順番を工夫することで、表示速度を改善できます。

例えば、すぐに必要ないJavaScriptは後から読み込むようにする「遅延読み込み(ディファー)」を設定すれば、初期表示が速くなります。

主な最適化の方法は次のとおりです。

- 不要なCSSやJavaScriptは削除する

- ファイルを1つにまとめて読み込み回数を減らす

- 読み込みタイミングを調整し、表示に必要なものを優先する

つまり、コードの軽量化と読み込み順の調整によって、ユーザーが感じる表示速度を大きく改善できます。

サーバー・ホスティング環境の見直しで得られる効果

いくらサイト内部を最適化しても、サーバーの処理が遅ければ表示速度は上がりません。ページの土台となるホスティング環境の見直しも、SEO対策には不可欠です。

たとえば、共有サーバーでは他のサイトの影響で表示が遅くなることがあります。高速なサーバーやCDN(コンテンツ配信ネットワーク)を導入することで、安定した速度が保たれます。

改善の方法は以下のとおりです。

- 応答速度の速いレンタルサーバーに切り替える

- CDNを使って世界中から同じ速度で読み込めるようにする

- WordPressの場合はキャッシュプラグインを導入する

つまり、サーバー環境の見直しは、根本的なスピード改善につながり、SEOにも大きく影響します。

スマホ対応も重要!モバイル表示速度がSEOに与える影響

スマートフォンで検索する人が増えている今、モバイル向けの表示速度が検索順位に大きく影響します。パソコンでの表示が速くても、スマホで遅ければ評価が下がることがあります。ここでは、スマホ対応の重要性と具体的な対策について解説します。

モバイルファーストインデックスの仕組みと注意点

Googleは「モバイルファーストインデックス」を導入しています。これは、スマートフォンで表示されるページの内容をもとに検索順位を決める仕組みです。

たとえば、パソコン版では見られる内容が、スマホ版では削られている場合、Googleはスマホ版しか見ないため、情報不足と判断されてしまいます。

モバイルファーストインデックスで注意すべき点は以下のとおりです。

- スマホ版でもパソコンと同じ情報量を保つ

- スマホで読みやすいレイアウトにする

- 画像やリンクが表示崩れしていないか確認する

つまり、Googleはスマホの表示内容を重視しているため、モバイル対応が不十分だとSEO評価が下がります。

モバイル表示速度を改善するための実践方法

モバイルページは、通信環境が不安定な場面でもスムーズに表示される必要があります。読み込みが遅ければ、すぐに他のサイトに移られてしまいます。

たとえば、スマートフォンで「時短レシピ」を検索したユーザーが、表示に5秒以上かかると途中で離脱する可能性が高まります。改善には軽量化とシンプルな構成が効果的です。

実践的な改善方法は以下のとおりです。

- 画像や動画は軽量でモバイル対応の形式(例:WebP)を使用

- フォントやレイアウトをシンプルにして表示を速くする

- 広告やポップアップの表示タイミングを調整する

つまり、モバイルで快適に見られるように設計することで、ユーザー満足度も検索順位も上がりやすくなります。

AMP(Accelerated Mobile Pages)の活用は必要か?

AMPとは、「Accelerated Mobile Pages」の略で、Googleが提唱する超高速なモバイルページ形式です。読み込みを速くするために、余分なコードを減らしたシンプルな構造になっています。

一時期はニュースサイトなどで多く使われていましたが、現在では必須ではなくなっています。Googleの評価基準はAMPでなくても、スピードが速く、使いやすければ問題ないとされています。

AMPのメリットとデメリットは以下のとおりです。

- メリット:非常に速く表示される、Googleニュースに優先表示されることがある

- デメリット:デザインの自由度が低く、導入に手間がかかる

つまり、AMPは状況に応じて導入を検討すればよく、基本は通常のモバイルページを高速化することの方が優先されます。

サイトスピード改善でSEOに成功した事例紹介

実際にサイトスピードを改善して検索順位やアクセス数を伸ばした事例を見ることで、自分のサイト改善のヒントが得られます。ここでは、効果が出た中小企業の実例や、具体的な数値の変化をもとに、どんな対策が成果につながったかを紹介します。

表示速度を改善して検索順位が上がった中小企業の事例

東京都内で飲食店向けのECサイトを運営しているA社は、ページの表示に5〜6秒ほどかかっていたため、検索順位がなかなか上がりませんでした。PageSpeed Insightsでも赤いスコアが出ており、ユーザーの離脱も多い状態でした。

そこで、画像の軽量化とサーバーの高速化を行った結果、3か月後には「飲食店 食材 通販」のキーワードで10位から4位へと上昇しました。

改善の背景にあったのは以下のような要因です。

- トップページの画像サイズを1/5まで圧縮

- 共有サーバーからクラウド型の高速サーバーへ切り替え

- JavaScriptの遅延読み込みを設定

つまり、サイトの土台と中身の両方を見直すことで、SEO効果が大きく改善されたのです。

改善前後でアクセス数がどう変わったかの比較

同じA社では、改善後にアクセス解析ツールで確認したところ、サイト全体の月間アクセス数が約1.8倍に増加していました。

改善前の月間アクセス:3,500回

改善後の月間アクセス:6,200回

特にモバイルユーザーからのアクセス数が増えており、滞在時間も伸びていました。これは、モバイル表示速度が向上したことによる影響と考えられます。

数値で見る変化の例は以下のとおりです。

| 指標 | 改善前 | 改善後 |

|---|---|---|

| 直帰率 | 68% | 45% |

| 平均滞在時間 | 38秒 | 1分15秒 |

| モバイルユーザーの割合 | 58% | 72% |

つまり、表示速度を上げることでユーザーの満足度が高まり、それが検索エンジンの評価にもつながったのです。

成果につながった具体的な改善施策とは?

A社が行った改善の中で特に効果が高かったのは、「画像・コード・サーバー」の3点セットでした。

以下は実施した主な施策です。

- 全ページの画像をWebP形式に変換し、約80%の軽量化を達成

- 不要なJavaScriptファイルを削除し、CSSも必要なものだけに絞る

- CDN(コンテンツ配信ネットワーク)を導入し、地域ごとに最適な読み込みを実現

さらに、改善後も月に1回PageSpeed Insightsでスコアを確認し、リライトや更新を継続していることも、成果の維持につながっています。

つまり、スピード改善は一度で終わりではなく、定期的に見直すことで安定した成果を生み出せるのです。

まとめ:SEOで成果を出すために今すぐ取り組みたい表示速度対策

ページの表示速度は、検索順位やアクセス数に直結する重要な要素です。特にスマートフォンユーザーが増えている今、速さはユーザー満足度にも大きな影響を与えます。ここでは、すぐに実践できる優先順位の高い施策と、長く成果を出し続けるための運用方法をまとめます。

改善の優先順位とすぐに取りかかれる施策一覧

SEO効果を高めるには、どの改善から着手すべきかを見極めることが大切です。初めての方でもすぐに取り組める、影響が大きい施策から優先的に行いましょう。

特に効果の高い対策は以下のとおりです。

- 画像を圧縮し、WebPなどの軽量フォーマットに変換する

- PageSpeed Insightsでスコアを確認し、赤・黄の項目を修正する

- 不要なJavaScriptやCSSを削除してファイルサイズを軽くする

- キャッシュプラグインを導入し、再読み込みを高速化する

- スマホでも見やすい構成にして、モバイル表示を最適化する

つまり、今すぐ改善できる項目から取りかかることで、短期間でのSEO効果を期待できます。

長期的に効果を出すための運用・保守の考え方

一度速度を改善しても、その状態を保たなければ検索順位は下がってしまいます。長く成果を出すには、定期的なチェックと継続的なメンテナンスが欠かせません。

長期的に運用すべきポイントは以下のとおりです。

- 月に1回、PageSpeed InsightsやSearch Consoleでスピードを確認する

- 新しい画像や動画を追加する際は、必ず最適化してからアップロードする

- CMSやプラグインを更新して、セキュリティと速度の両方を保つ

- 不要なファイルやコードは定期的に削除して整理する

- ユーザーの滞在時間や直帰率などもあわせて分析する

つまり、スピード改善は一時的な施策ではなく、長く成果を出し続けるための習慣として取り入れる必要があります。

ファーストクリエイトは愛知県名古屋市を拠点に対面での打ち合わせを重視しているWeb制作会社です。「Webのことは全然わからないので、一からしっかり説明してくれるWeb制作会社を探している」とお悩みの担当者様は、ぜひファーストクリエイトにご相談ください。