CV率が劇的に変わる!CTAの最適な設置場所と失敗しない配置法

2025年4月11日

プラグインで簡単!WordPressの管理画面URLを安全に変更する方法

2025年4月22日DDoS攻撃ってどう対策すればいいのだろう。

DDoS攻撃は難しく、大企業だけの話だと思っていませんか?

実は最近では、セキュリティ対策が手薄な中小企業も標的にされるケースが増えています。突然のサイト停止やサービス遅延によって、信頼や売上を失うリスクもあるのです。

そこで本記事では、中小企業のWeb担当者や経営者の方向けに、DDoS攻撃の仕組みや見分け方、実際の被害事例から、今すぐできる具体的な対策方法までをわかりやすく解説します。セキュリティ対策の参考として、ぜひ最後までご覧ください。

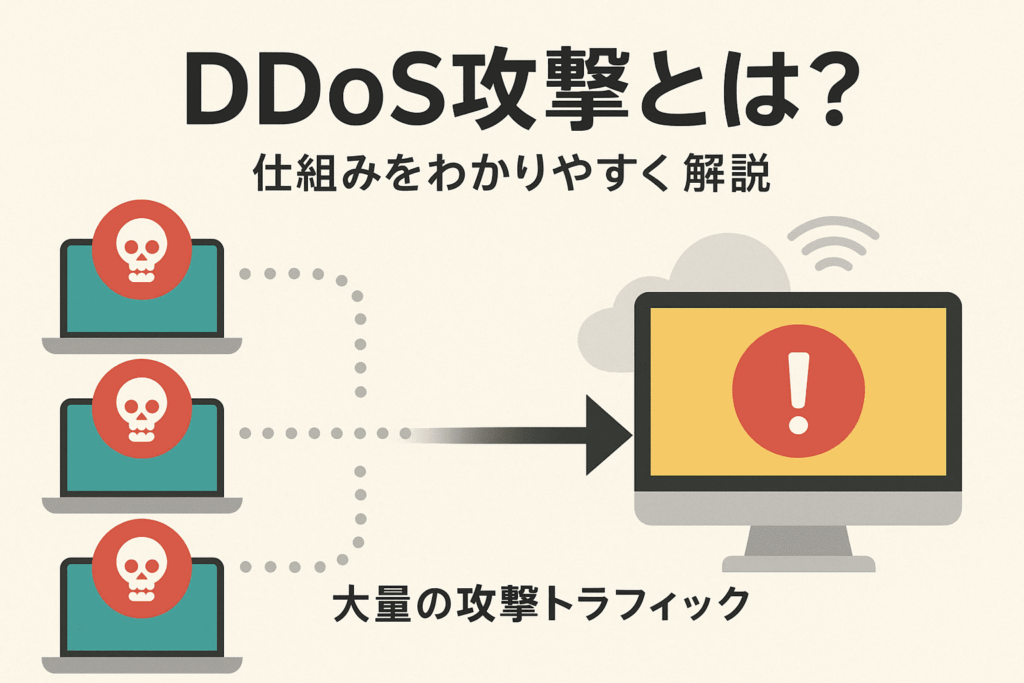

DDoS攻撃とは?仕組みをわかりやすく解説

DDoS攻撃は、Webサイトの運営を妨害するサイバー攻撃のひとつです。専門的な知識がなくても被害にあうおそれがあり、企業規模に関係なく対策が必要です。

この章では、DDoS攻撃の定義とDoS攻撃との違い、仕組み、よく使われる攻撃手法についてくわしく解説します。

DDoS攻撃の定義とDoS攻撃との違い

DDoS攻撃とは、「Distributed Denial of Service attack(分散型サービス拒否攻撃)」の略称です。

これは多数のコンピュータから一度に大量のアクセスや通信を送り、対象のWebサイトやサーバーをパンクさせるサイバー攻撃です。サーバーが正常に機能できなくなり、ページが表示されなくなるなどの障害が発生します。

一方、DoS攻撃(Denial of Service attack)は、単一のコンピュータから攻撃を仕掛ける行為です。

| 項目 | DoS攻撃 | DDoS攻撃 |

|---|---|---|

| 攻撃元 | 1台 | 多数(分散) |

| 発見のしやすさ | 比較的簡単 | 困難 |

| 攻撃の強さ | 限定的 | 大規模になりやすい |

DDoS攻撃は、複数の端末を使って一斉に攻撃するため、発見や対処が難しく、被害が大きくなりやすいという特徴があります。

DDoS攻撃の基本的な仕組みと流れ

DDoS攻撃は、主に乗っ取った他人のパソコンやスマートフォンを利用して行われます。攻撃者は「ボット」と呼ばれる悪意のあるプログラムを感染させ、遠隔操作で一斉に攻撃を指示します。

攻撃の基本的な流れは以下のとおりです。

- 攻撃者がウイルスやマルウェアで複数の端末を感染させる

- 感染した端末は「ボットネット」として遠隔操作が可能になる

- 攻撃者がボットネットに命令を出し、特定のWebサーバーへ大量アクセスを発生させる

- サーバーが過負荷状態に陥り、通常のユーザーがアクセスできなくなる

このようにして、大量のデータ通信が短時間で集中し、サービスが止まってしまいます。

DDoS攻撃の怖さは、攻撃に使われている端末の持ち主も気づかないまま加害者になっている点にあります。

実際に使われるDDoS攻撃の主な種類(UDPフラッド・SYNフラッドなど)

DDoS攻撃にはいくつかの手法があり、目的や攻撃先によって使い分けられています。ここでは代表的な3つの手法を紹介します。

- UDPフラッド攻撃:送信元を偽装し、無意味なUDPデータを大量に送信してネットワークを混乱させます。

- SYNフラッド攻撃:接続要求(SYN)だけを送りつづけ、サーバー側の応答待ち状態を意図的に作り出します。

- HTTPフラッド攻撃:実際のWebページに似せたアクセスを大量に行い、正規アクセスと見分けづらくします。

これらの攻撃は、それぞれ異なる通信の弱点をついて負荷をかけ、システム全体を止めることを目的としています。

特にSYNフラッドとHTTPフラッドは、一般ユーザーからのアクセスと区別しにくいため、防御がむずかしいといわれています。

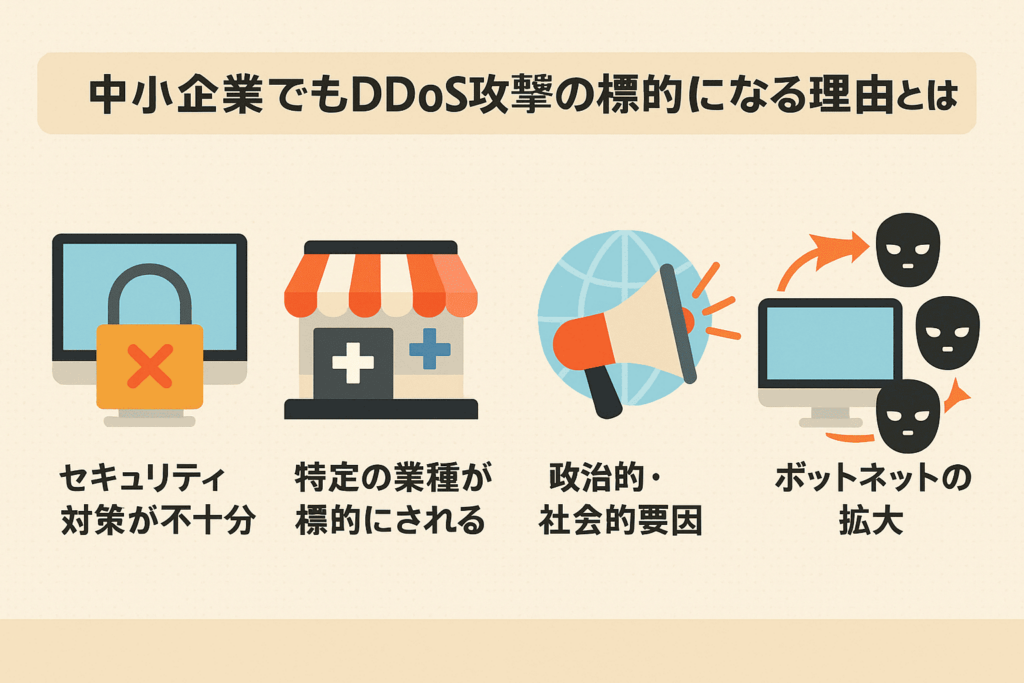

中小企業でもDDoS攻撃の標的になる理由とは?

DDoS攻撃は大企業だけが狙われるものと思われがちですが、実際には中小企業も多くの被害を受けています。

理由は単純で、攻撃者にとって「狙いやすく、効果が出やすい」からです。この章では、中小企業が標的にされる4つの代表的な理由を解説します。

セキュリティ対策が不十分な企業が狙われやすい背景

中小企業がDDoS攻撃の対象になる一番の理由は、セキュリティ対策が不十分だからです。

多くの中小企業では、以下のような事情からセキュリティ対策が後回しにされる傾向があります。

- セキュリティ専任者がいない

- 予算や知識が限られている

- 「自社は狙われない」と油断している

このような状態では、攻撃者が比較的簡単に侵入できるため、狙いやすいターゲットになります。

対策が甘い企業は、攻撃者にとって「成功しやすい標的」として優先的に選ばれます。

特定の業種が標的にされることもある(例:EC、医療、教育)

DDoS攻撃は、業種によって特に狙われやすい傾向があります。

たとえば、以下のような業種は攻撃の対象になりやすいです。

- ECサイト:攻撃によって販売機会を奪える

- 医療機関:システム停止が人命に関わる

- 教育機関:オンライン授業や試験への影響が大きい

攻撃者は、社会的インパクトが大きく、混乱を引き起こしやすい業種を狙います。特に、サービスが止まると利用者からの問い合わせやクレームが増える業種は要注意です。

業種によっては、中小規模であっても標的として選ばれやすいため注意が必要です。

政治的・社会的要因による攻撃対象の拡大

DDoS攻撃には、金銭目的だけでなく政治的・社会的な理由によるものもあります。

たとえば、以下のような要因が攻撃の引き金になります。

- 政府への抗議活動

- 特定企業の社会的発言への反発

- 海外情勢に関する報復行動

攻撃者が中小企業を選ぶのは、直接的な関係がなくても、その業界や国の一部として攻撃対象に含まれるからです。

政治的・社会的背景によって、想定外の企業が巻き込まれるケースが増加しています。

ボットネットの拡大による無差別攻撃の増加

近年では、攻撃者が使うボットネット(遠隔操作可能な感染端末のネットワーク)が大規模化しています。

その結果、以下のような「無差別型」の攻撃が増えています。

- 手あたりしだいにサーバーへアクセスを集中させる

- 脆弱性のあるシステムを自動で探し攻撃する

- 国や業種を問わず広範囲に攻撃を行う

これらの攻撃は特定のターゲットに絞られていないため、セキュリティ対策が甘い中小企業が巻き込まれやすくなっています。

ボットネットの拡大により、DDoS攻撃は誰もが標的になる時代に突入しています。

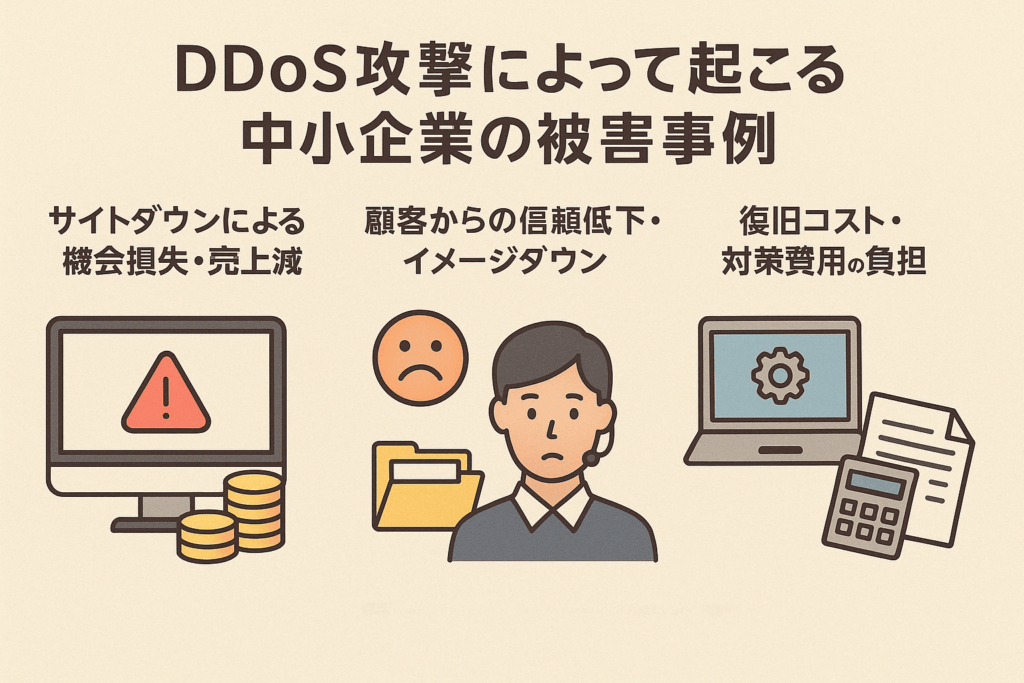

DDoS攻撃によって起こる中小企業の被害事例

DDoS攻撃は、単に「サイトがつながらなくなるだけ」の問題ではありません。特に中小企業にとっては、経営や顧客関係にまで深刻な影響を与える可能性があります。

ここでは、DDoS攻撃によって実際に発生する代表的な4つの被害についてくわしく説明します。

サイトダウンによる機会損失・売上減

DDoS攻撃を受けてサイトが停止すると、その間に発生するはずだった売上を失うことになります。

とくに以下のようなビジネスモデルでは影響が大きくなります。

- ECサイト:商品の購入ができず、売上をすべて逃す

- 予約サイト:サービスの予約が入らなくなる

- 問い合わせ重視のサイト:資料請求や申込ができなくなる

たとえば、1日あたり10万円の売上があるECサイトが48時間停止した場合、それだけで20万円の機会損失になります。

サイト停止は「一時的な不便」ではなく、「直接的な売上損失」につながる深刻な被害です。

顧客からの信頼低下・イメージダウン

DDoS攻撃によるサイト停止は、顧客との信頼関係にも悪影響を及ぼします。

以下のような印象を与えるおそれがあります。

- 「セキュリティが弱そうな会社」

- 「情報管理がずさんな企業かもしれない」

- 「サービスが不安定で継続利用しづらい」

特に法人間の取引では、「安定性」や「信頼性」が非常に重要視されます。攻撃が原因で顧客が離れてしまった例も少なくありません。

一度失った信用を取り戻すには、非常に多くの時間とコストがかかります。

長時間停止による業務の混乱や二次被害

DDoS攻撃によってWebサイトや業務システムが長時間停止すると、現場にも深刻な混乱が生じます。

以下のような二次被害が実際に発生しています。

- メールや社内ツールが使えず業務が止まる

- 顧客からの問い合わせが急増し、対応に追われる

- 従業員の業務が滞り、スケジュールが狂う

このように、DDoS攻撃は技術的な問題にとどまらず、組織全体のオペレーションに影響を与えるリスクがあります。

業務の混乱が続くと、社内外への影響が広がり、さらに別のトラブルを招く原因にもなります。

復旧コスト・対策費用の負担

DDoS攻撃からの復旧には、想像以上のコストがかかる場合があります。

主な費用の内訳は以下のとおりです。

- セキュリティ専門業者への調査・診断費用

- システムやサーバーの再構築費用

- 再発防止策(WAF・CDN導入など)にかかる費用

また、攻撃中は通常の業務ができないため、人的リソースの浪費も発生します。

復旧作業と再発防止策の両方をあわせると、予期しない出費が経営を圧迫する可能性があります。

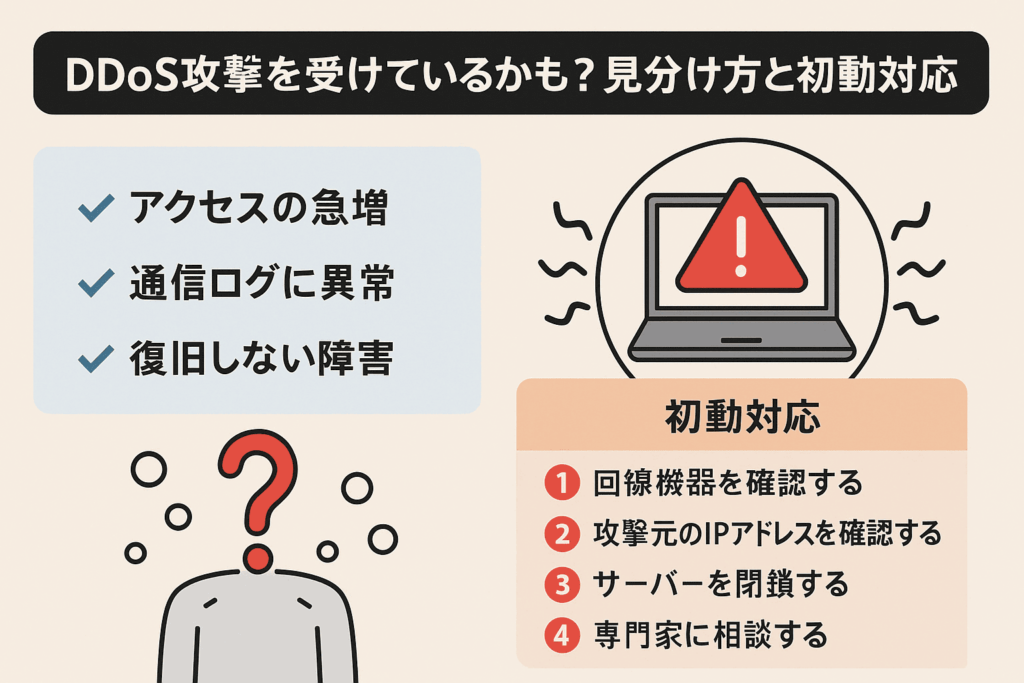

DDoS攻撃を受けているかも?見分け方と初動対応

Webサイトに突然アクセスが集中すると、「キャンペーンが話題になったのか?」「バズったのかも?」と思うことがあります。

しかし、実際にはDDoS攻撃を受けていたというケースも少なくありません。正常なアクセスとの違いを見極め、早期に対応することが被害拡大を防ぐカギとなります。

この章では、DDoS攻撃を見分ける方法と、攻撃を受けたときに行うべき初動対応について解説します。

アクセス集中との違いを判断するポイント

DDoS攻撃と自然発生的なアクセス集中は、見た目では区別がつきにくいことがあります。

しかし、以下のような特徴を確認することで判断可能です。

- アクセス元が国内外を問わず不自然に広がっている

- 同じIPアドレスからの大量アクセスがある

- 短時間で異常な数のリクエストが発生している

- URLやパラメータに共通点が見られる

たとえば、商品ページでもないURLに突然アクセスが集中している場合、不審な通信が疑われます。

自然なアクセスでは説明がつかない現象が複数重なる場合、DDoS攻撃の可能性が高くなります。

DDoS攻撃の兆候とログ監視の重要性

DDoS攻撃には、事前に気づける兆候がある場合もあります。

代表的な兆候には以下のようなものがあります。

- アクセス速度が急に遅くなる

- 一部ページだけ表示に時間がかかる

- サーバーのCPUやメモリ使用率が急上昇する

- ネットワークの帯域使用量が跳ね上がる

こうした異常に早く気づくには、サーバーログやアクセスログの定期的な監視が重要です。

とくに「どこから」「どのくらいの頻度で」「何を目的に」アクセスがあるのかを数値で把握することが、発見を早めます。

ログ監視を日常業務に組み込むことで、DDoS攻撃の兆候を見逃さずに済みます。

攻撃を受けたときの初動対応マニュアル(最低限の行動)

DDoS攻撃を受けた場合、慌てず迅速に行動することが被害を最小限に抑えるポイントです。

最低限行うべき初動対応は次のとおりです。

- まずアクセスログを確認し、異常なリクエストを特定する

- 攻撃元IPを一時的に遮断(ファイアウォールや.HTACCESSで対応)

- レンタルサーバーやホスティング会社に連絡して対応を依頼

- 社内の関連部署(システム担当や広報)に状況を共有

- SNSなどで一時的なアクセス不具合を告知

これらの初動が早ければ早いほど、復旧までの時間を短縮できます。DDoS攻撃は時間との勝負であるため、手順をあらかじめ準備しておくことが重要です。

事前にマニュアルを用意しておくことで、万が一の際にも落ち着いて対応できます。

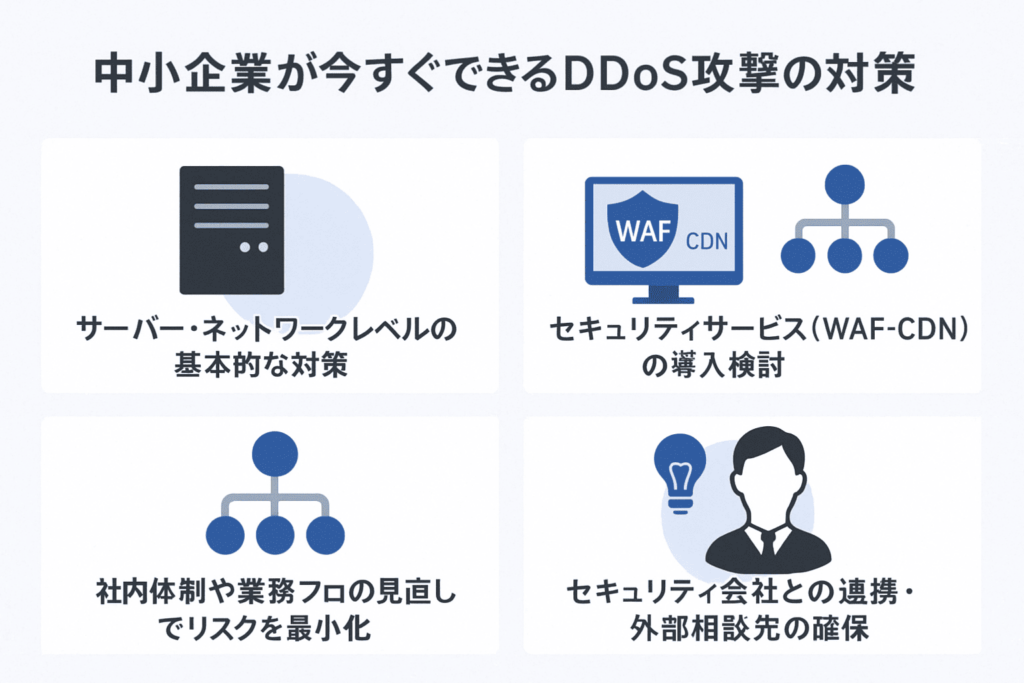

中小企業が今すぐできるDDoS攻撃の対策方法

DDoS攻撃は完全に防ぐことがむずかしいサイバー攻撃のひとつです。

しかし、事前の備えによって「攻撃を受けても被害を最小限にとどめる」ことは可能です。

この章では、中小企業でも今日から実践できる現実的なDDoS攻撃対策を4つの視点で紹介します。

サーバー・ネットワークレベルの基本的な対策

DDoS攻撃の初期段階では、ネットワークやサーバーへの負荷が急増します。

そのため、以下のような基本的な技術対策を早急に実施すべきです。

- ファイアウォールの適切な設定

- アクセス制限(特定の国やIPアドレスをブロック)

- サーバーの同時接続数の制限

- ログの自動監視と通知機能の導入

とくに海外IPからのアクセスが急増した場合など、即座に制限をかけられるように設定しておくと安心です。

サーバーとネットワークの設定を見直すだけでも、攻撃による負荷を軽減できます。

セキュリティサービス(WAF・CDNなど)の導入検討

より強固な防御体制を築くには、外部のセキュリティサービスを活用する方法が有効です。

代表的な導入例は次のとおりです。

- WAF(Web Application Firewall):悪質なリクエストを自動でブロック

- CDN(Content Delivery Network):通信を分散させて負荷を分散

- DDoS対策専門のクラウド型セキュリティサービス

これらのサービスは初期費用が必要なこともありますが、被害による損失に比べると費用対効果は高いといえます。

中小企業でも導入できるリーズナブルなプランがあるため、段階的な導入を検討すべきです。

社内体制や業務フローの見直しでリスクを最小化

技術面だけでなく、社内体制の整備もDDoS攻撃対策には欠かせません。

特に以下のような準備が有効です。

- 万が一に備えた対応マニュアルの整備

- 定期的な社内シミュレーション(訓練)

- 全社員へのセキュリティ意識の共有

- アクセス集中時の連絡体制の明確化

たとえば、夜間や休日に攻撃が発生した場合、すぐに判断できる体制がなければ対応が遅れます。

社内で情報共有と意思決定のスピードを高めることで、被害拡大を防げます。

セキュリティ会社との連携・外部相談先の確保

社内の対策だけでは限界がある場合、外部の専門機関と連携する体制を整えることが重要です。

中小企業が相談できる外部先は以下のようなものがあります。

- Webホスティング会社のサポート窓口

- セキュリティ専門業者(WAF・CDN提供会社など)

- サイバーセキュリティに関する公的相談窓口(IPAなど)

事前に相談窓口や担当者を決めておけば、いざというときも迅速に動けます。

信頼できる外部パートナーを確保しておくことが、攻撃時の安心感につながります。

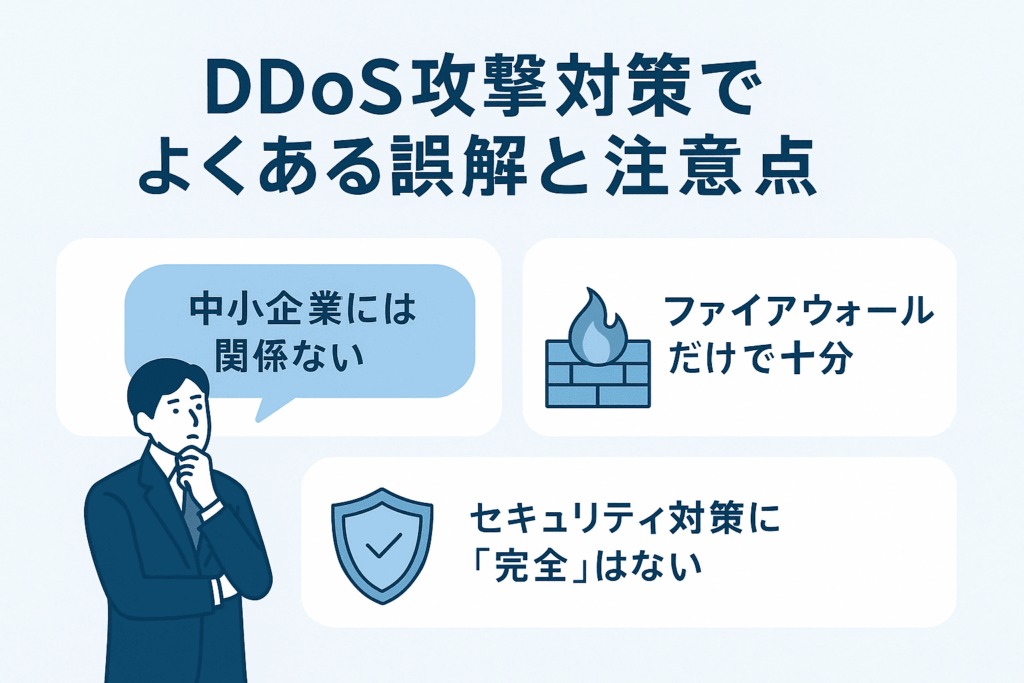

DDoS攻撃対策でよくある誤解と注意点

DDoS攻撃への備えを考えるうえで、多くの企業がいくつかの誤解を抱いています。

これらの誤解が、対応の遅れや被害の拡大を招く原因になっているのが現状です。

ここでは、DDoS攻撃対策に関する代表的な3つの誤解とその注意点について解説します。

「中小企業には関係ない」という誤解

「DDoS攻撃は大手企業や有名サイトだけが狙われるもの」と考える企業が多く存在します。

しかし実際には、セキュリティ対策が甘い中小企業こそが攻撃の対象になりやすいのが現実です。

- 自動スキャンツールで無差別に脆弱なサイトが狙われる

- 小規模でも社会的インパクトのある業種は攻撃対象になりやすい

- サイバー攻撃者にとって中小企業は「侵入しやすい」

たとえば、特定の業界団体に所属しているだけで、攻撃対象リストに含まれてしまうこともあります。

DDoS攻撃は企業規模に関係なく発生するものであり、「自社は大丈夫」という思い込みが最も危険です。

ファイアウォールだけで十分という考えの落とし穴

「ファイアウォールを設置していれば安全」という考えも、誤解のひとつです。

ファイアウォールは基本的な防御策のひとつですが、それだけではDDoS攻撃に対応しきれないケースが多くあります。

以下のような限界があるためです。

- 高頻度の通信をすべて遮断すると正規のユーザーも巻き込んでしまう

- アプリケーション層への攻撃には対応できない

- 複数のサーバーを使った攻撃はすり抜けられることがある

たとえば、HTTPリクエストのような「見た目は通常アクセスに見える攻撃」には、専用の仕組みが必要です。

ファイアウォールは重要ですが、WAFやCDNなどの多層的な対策がなければ防御は不十分です。

セキュリティ対策に「完全」はないことを理解する

「一度対策をすれば安心」という思い込みも、多くの企業が陥りやすい落とし穴です。

サイバー攻撃の手口は日々進化しており、昨日の対策が明日には通用しないこともあります。

そのため、セキュリティ対策は一度きりではなく、以下のように継続的な運用が必要です。

- 最新の脆弱性情報を定期的に確認する

- 社内システムやCMSを常にアップデートする

- 新しい攻撃手法への対応策を検討する

たとえば、OSやソフトウェアの更新を放置すると、その間に新たな脆弱性を突かれてしまいます。

サイバー攻撃のリスクはつねに存在しており、「100%安全」は存在しないことを前提に行動することが必要です。

まとめ|DDoS攻撃は他人事ではない。中小企業こそ今すぐ備えるべき

DDoS攻撃は、特定の大企業だけに起こるものではありません。セキュリティ対策の甘い中小企業こそ、標的にされやすい時代です。

この章では、DDoS攻撃に対して中小企業がとるべき基本姿勢と、最低限必要な備えについてまとめます。

攻撃を「受けてから」では遅いという現実

サイバー攻撃において最も重要なのは、「発生前の備え」です。

DDoS攻撃は予告なく突然始まるため、被害を受けてから対策を講じても、すでに以下のような損害が発生しているおそれがあります。

- Webサイトやサービスの長時間停止

- 顧客の信頼低下と機会損失

- 復旧にともなう時間とコストの発生

たとえば、1時間の停止が致命的になる業種では、売上や予約数に大きな影響を与える可能性があります。

攻撃を受けてからでは手遅れになるため、事前の備えが経営リスクを左右します。

最低限の備えでも被害は軽減できる

「大規模な対策をすぐに導入するのは難しい」と感じる中小企業も多いかもしれません。

しかし、以下のような基本的な対策を取るだけでも、被害を最小限におさえることができます。

- サーバー設定の見直しとアクセス制限の実施

- ログ監視や自動通知機能の活用

- WAFやCDNなどの段階的な導入

- 社内マニュアルの整備と初動対応体制の構築

実際、セキュリティ意識を高めるだけでも、不審な兆候への反応速度が上がり、被害を抑える効果があります。

完璧を目指す前に、「できることから始める姿勢」が、企業を守る第一歩です。

ファーストクリエイトは愛知県名古屋市を拠点に対面での打ち合わせを重視しているWeb制作会社です。「Webサイトが改ざんされて困っている」とお悩みの担当者様は、ぜひファーストクリエイトにご相談ください。